こんにちは(^^♪

IASTMの筋膜リリース認定資格セミナーをベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている日本IASTM協会-EXA広報部です♬

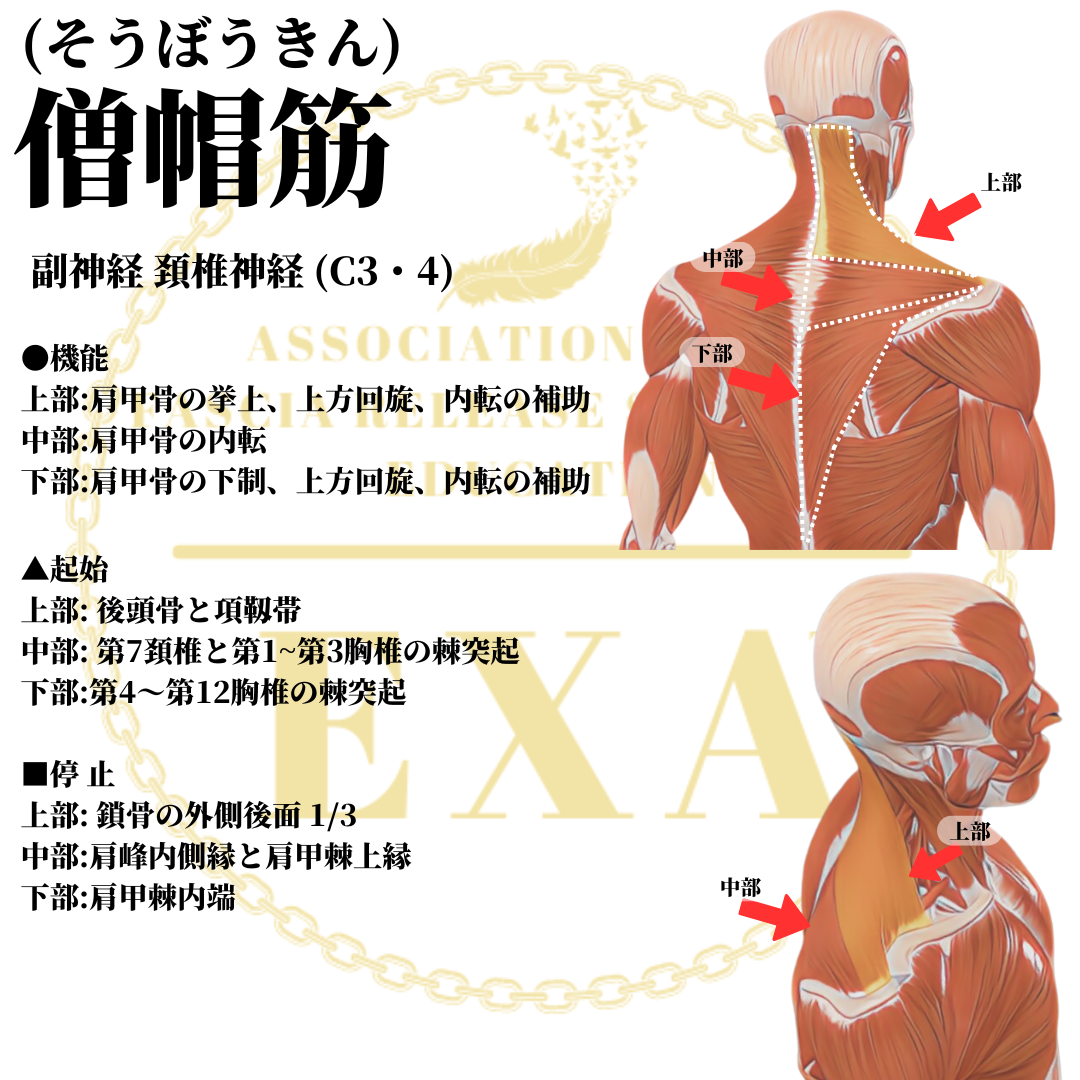

この記事は**【僧帽筋】**の機能解剖学について、臨床的な視点や関連する要素を加えてより深く掘り下げています。

日本IASTM協会 - 筋膜リリースの為の機能解剖学 - 僧帽筋(詳細版)

僧帽筋の概要

● 位置 僧帽筋は頚部の後方と背部の上方から中部の大部分を覆う、ひし形の大きな筋肉です。肩と首の間をつなぐように位置し、その形状がカプチン会修道士のフード(ラテン語: cucullus)に似ていることから名付けられました。機能的な役割の違いから、上部線維、中部線維、下部線維の3つの部位に分けられます。筋全体は体表に近い表層にあります。

● 起始

- 上部線維: 後頭骨(外後頭隆起、最上項線内側1/3)と項靱帯

- 中部線維: 第7頚椎と第1〜第3胸椎の棘突起、および棘上靱帯

- 下部線維: 第4〜第12胸椎の棘突起、および棘上靱帯

● 停止

- 上部線維: 鎖骨の外側後面1/3

- 中部線維: 肩峰内側縁と肩甲棘上縁

- 下部線維: 肩甲棘内端

● 神経支配

- 運動神経: 副神経(第XI脳神経)

- 感覚神経(固有受容感覚と疼痛): 頚神経叢 C3, C4

● 血管支配 主に頚横動脈(浅枝:僧帽筋動脈)、肩甲上動脈、後肋間動脈の背枝などから栄養供給を受けます。

機能

僧帽筋は3つの線維がそれぞれ異なる、あるいは協調して多様な動きを生み出します。

- 上部線維: 肩甲骨の挙上、上方回旋。また、肩甲骨内転の補助も行います。

- 中部線維: 肩甲骨の内転(脊柱に引き寄せる)。

- 下部線維: 肩甲骨の下制、上方回旋。また、肩甲骨内転の補助も行います。

※ 肩甲骨(停止部)が固定されている場合:

- 両側の上部線維が収縮すると、頚部と頭部を伸展させます。

- 片側の上部線維が収縮すると、頭部を同側へ側屈、対側へ回旋させます。

● 機能の説明

- 上部線維は、起始が停止より上方にあるため、鎖骨外側を引き上げることで肩甲骨を挙上します。また、肩峰を上内側方向に引くことで、肩甲骨の上方回旋にも寄与します。肩甲骨挙上は、肩甲骨内側を挙上する肩甲挙筋との協働によってスムーズに行われます。

- 中部線維は、起始が停止より内側にあるため、収縮すると肩甲骨を脊柱に向かって引き寄せ、内転させます。胸を張るような動きで主に働きます。

- 下部線維は、起始が停止より下内側にあるため、収縮すると肩甲棘内端を引き下げます。これにより肩甲骨は下制されるとともに、肩甲骨全体の上方回旋にも貢献し、腕を上げる動作を助けます。肩甲骨の下制は、肩甲骨外側(烏口突起)を下方に引く小胸筋との協働によって行われます。

臨床上の重要性

僧帽筋は、その大きさ、位置、機能の多様性から、臨床において非常に重要な筋肉です。

- 肩こり・首こりの主原因: 特に上部線維は、デスクワークやストレスなどで持続的な緊張を強いられやすく、肩こりや首の痛みの主な原因となります。

- 頭痛との関連: 上部線維の過緊張やトリガーポイントは、側頭部や目の奥に関連痛を引き起こし、緊張型頭痛の原因となることがあります。

- 姿勢制御: 僧帽筋全体のバランスは、頭部、頚部、肩甲帯の位置を決定し、良い姿勢の維持に不可欠です。機能不全は猫背、巻き肩、頭部前方偏位などの不良姿勢につながります。

- 肩甲骨の安定性: 上肢を自由に動かすためには、土台となる肩甲骨の安定性が重要です。僧帽筋は、前鋸筋や菱形筋などと共に肩甲骨を胸郭上で適切な位置に安定させる役割を担います。

- 呼吸補助: 特に上部線維は、努力呼吸時に頚部を固定することで、胸郭の挙上を助ける呼吸補助筋としても働きます。

- 自律神経との関連: 僧帽筋周辺は自律神経との関連も指摘されており、過緊張が続くと自律神経系のバランスを崩し、様々な不定愁訴(めまい、吐き気、倦怠感など)に関与する可能性も考えられます。

触診方法

僧帽筋は表層にあるため比較的触診しやすい筋肉ですが、線維ごとに走行が異なるため、部位を意識して触診することが重要です。

- 上部線維: 患者に肩をすくめてもらう(肩甲骨挙上)か、頭部をわずかに伸展・同側側屈させると、頚部の付け根から肩先(鎖骨外側)にかけて筋線維の収縮を触知できます。肩甲挙筋と区別することが重要です。

- 中部線維: 患者に肩甲骨を内転させる(胸を張るように背骨に寄せる)動きをしてもらうと、肩甲骨と脊柱の間で横方向に走る筋線維の収縮を触知できます。菱形筋は僧帽筋中部の深層にあります。

- 下部線維: 患者に腕を伸展させた状態(気をつけの姿勢)から、肩甲骨を下制させる(肩を下げる)動き、あるいは腕を上方へ挙げる際の肩甲骨上方回旋の動きの中で、肩甲棘内端に向かって斜め下から走行する筋線維の収縮を触知できます。

協働筋・拮抗筋

● 僧帽筋上部線維

- 協働筋:

- 肩甲骨挙上: 肩甲挙筋、菱形筋

- 肩甲骨上方回旋: 僧帽筋下部線維、前鋸筋(特に下部線維)

- 頚部伸展(両側): 頚部伸筋群(板状筋、脊柱起立筋など)

- 頚部同側側屈: 同側の板状筋、肩甲挙筋、斜角筋群など

- 頚部対側回旋: 対側の胸鎖乳突筋など

- 拮抗筋:

- 肩甲骨下制: 僧帽筋下部線維、小胸筋、広背筋、前鋸筋(下部)

- 肩甲骨下方回旋: 菱形筋、肩甲挙筋、小胸筋

- 頚部屈曲: 胸鎖乳突筋(両側)、頚長筋、頭長筋、斜角筋群

- 頚部対側側屈: 対側の板状筋、肩甲挙筋、斜角筋群など

- 頚部同側回旋: 同側の胸鎖乳突筋など

● 僧帽筋中部線維

- 協働筋:

- 肩甲骨内転: 菱形筋、僧帽筋上部・下部線維(補助)

- 拮抗筋:

- 肩甲骨外転: 前鋸筋、小胸筋

● 僧帽筋下部線維

- 協働筋:

- 肩甲骨下制: 小胸筋、広背筋、前鋸筋(下部線維)、(上部線維がリラックスしていれば重力も)

- 肩甲骨上方回旋: 僧帽筋上部線維、前鋸筋(特に下部線維)

- 肩甲骨内転: 菱形筋、僧帽筋中部線維(補助)

- 拮抗筋:

- 肩甲骨挙上: 僧帽筋上部線維、肩甲挙筋、菱形筋

- 肩甲骨下方回旋: 菱形筋、肩甲挙筋、小胸筋

- 肩甲骨外転: 前鋸筋、小胸筋

筋膜連鎖・筋連結 (アナトミートレインの視点)

僧帽筋は、身体の他の部位と筋膜を介して連続性を持っています。

- スーパーフィシャル・バック・ライン (Superficial Back Line): 僧帽筋(特に上部)は、頭皮の帽状腱膜から項靱帯を経て脊柱起立筋群へと繋がる後面の筋膜ラインの一部を構成します。このラインは足底まで繋がっており、僧帽筋の緊張が背部全体やハムストリングス、下腿後面の柔軟性に影響を与える可能性があります。

- アーム・ライン (Arm Lines): 特にスーパーフィシャル・バック・アーム・ライン (Superficial Back Arm Line) において、僧帽筋は菱形筋や三角筋と連結し、腕の動きと体幹の安定性を結びつける役割を担います。

- 隣接する筋との連結: 僧帽筋は、その下層にある菱形筋、肩甲挙筋、棘上筋、棘下筋、さらに広背筋や三角筋とも筋膜や結合組織を介して連結しており、互いに影響し合います。例えば、僧帽筋上部線維と肩甲挙筋は、停止部が近接し機能的にも関連が深いため、一方の機能不全が他方に影響を与えやすい関係にあります。

姿勢への関与

僧帽筋の状態は、立位や座位の姿勢に大きく影響します。

- 上部線維の短縮・過緊張: 肩をすくめたようないかり肩、頭部前方偏位姿勢(首が前に出る)、頚椎伸展位を助長します。肩甲骨は挙上・前方傾斜しやすくなります。

- 中部線維の短縮: 肩甲骨が内転しすぎ、胸を張りすぎた姿勢(Swimmers Back のような状態)になることがあります。逆に伸長・筋力低下すると、肩甲骨が外転し、背中が丸まった猫背や巻き肩の一因となります。

- 下部線維の短縮: 肩甲骨が下制・内転しすぎる傾向があります。逆に伸長・筋力低下すると、肩甲骨の下角が浮き上がる翼状肩甲の一因となったり、肩甲骨の上方回旋が不足し、腕の挙上が制限されたり、なで肩姿勢を助長したりします。

- 全体のバランス: 理想的な姿勢では、僧帽筋の上部・中部・下部線維がバランス良く働き、肩甲骨を適切な位置(やや内転・上方回旋位で胸郭にフィット)に保ちます。

動作への関与

僧帽筋は、日常生活からスポーツまで、あらゆる上肢や体幹の動きに関与します。

- 腕の挙上・外転: 腕を上げる動作(屈曲・外転)では、僧帽筋上部線維と下部線維、そして前鋸筋が協調して肩甲骨を上方回旋させます(肩甲上腕リズム)。これにより、肩関節のインピンジメントを防ぎ、可動域を確保します。中部線維は肩甲骨を安定させる役割を果たします。

- 物を持ち上げる・運ぶ: 僧帽筋上部線維と肩甲挙筋が肩甲骨を挙上・固定し、中部線維と菱形筋が内転させることで、肩甲帯を安定させ、腕にかかる負荷を支えます。

- 投球・ラケットスポーツ・水泳: これらのスポーツでは、加速期における腕の振りや、減速期における肩甲骨のコントロールに僧帽筋全体が重要です。特に上方回旋と内転・外転の制御がパフォーマンスと傷害予防に不可欠です。

- ローイング(漕ぐ動作): 僧帽筋中部線維と菱形筋が肩甲骨を内転させる主働筋として働きます。

運動連鎖

僧帽筋は、特に肩複合体(胸鎖関節、肩鎖関節、肩甲胸郭関節、肩甲上腕関節)を中心とした運動連鎖において重要な役割を果たします。

- 肩甲上腕リズム: 腕を挙上する際、上腕骨の動き(外転・屈曲)に対して、肩甲骨が連動して上方回旋するリズム(約2:1の割合)を指します。この肩甲骨の上方回旋は、僧帽筋(上部・下部)と前鋸筋のフォースカップル(対になった力の働き)によって生み出されます。僧帽筋下部線維の機能低下は、このリズムを破綻させ、肩峰下インピンジメントのリスクを高めます。

- 頚部-肩甲帯-胸椎の連鎖: 僧帽筋は頚椎・胸椎から肩甲骨・鎖骨に付着するため、これらの部位の動きは相互に影響します。例えば、胸椎の後弯が増強(猫背)すると、肩甲骨は外転・前方傾斜しやすくなり、僧帽筋上部線維が伸長・緊張し、下部線維は筋力低下を起こしやすくなります。逆に、僧帽筋上部の過緊張は頚椎の可動域制限やアライメント異常を引き起こす可能性があります。

- コアスタビリティとの連鎖: 体幹(コア)の安定性は、効率的な上肢運動の土台となります。体幹機能が低下すると、代償的に僧帽筋などの肩周りの筋肉が過剰に働き、疲労や痛みの原因となることがあります。

機能低下による問題

● 短縮・過緊張:

- 上部線維: 肩甲骨が挙上し、肩をすくめたような姿勢になります。肩甲骨の下制や下方回旋が制限され、首の動きも制限されることがあります。頭痛や首・肩の痛みを引き起こしやすいです。

- 中部線維: 肩甲骨が内転しすぎ、肩が後方に引かれたような姿勢になります。肩甲骨の外転(腕を前に伸ばす動きなど)が制限されます。

- 下部線維: 肩甲骨の挙上や下方回旋が制限されます。腕を上げる際の肩甲骨上方回旋が不十分になる可能性があります。

● 伸長・筋力低下:

- 上部線維: 肩のラインが下がったなで肩になりやすく、肩甲骨の挙上や上方回旋の開始が困難になります。重いものを持つ際に肩にかかる負担が増大します。

- 中部線維: 肩甲骨を適切に内転させることができず、猫背や巻き肩姿勢を助長します。ローイング系の動作が弱くなります。

- 下部線維: 肩甲骨の上方回旋機能が低下し、腕を完全に挙上することが困難になったり、肩関節インピンジメントのリスクが高まったりします。また、肩甲骨の下角が浮き上がる翼状肩甲の原因にもなり得ます。

筋性疼痛による症状

僧帽筋はトリガーポイント(筋硬結)が形成されやすい筋肉であり、様々な症状を引き起こします。

- 関連痛:

- 上部線維のトリガーポイント: こめかみ、側頭部、後頭部、目の奥、下顎角周辺に「?」マークのような形状で関連痛を引き起こすことが多く、緊張型頭痛の主な原因の一つです。

- 中部線維のトリガーポイント: 肩甲骨の間や肩峰付近に灼熱感を伴う痛みを引き起こすことがあります。

- 下部線維のトリガーポイント: 肩甲骨上部、首の付け根、肩峰付近に関連痛を引き起こすことがあります。

- その他の症状:

- 息苦しさ: 特に上部線維の過緊張は、胸郭の動きを制限し、浅い呼吸や息苦しさを感じさせることがあります。

- 睡眠障害: 慢性的 な痛みや不快感が睡眠の質を低下させることがあります。

- 寝違え・背部痛: 座位での居眠りなどで頭部が急に傾いた際に、僧帽筋(特に上部)が遠心性収縮で引き伸ばされて微細損傷を起こし、寝違えや急性背部痛の原因となることがあります。

関連する疾患

僧帽筋の機能不全や緊張は、以下のような疾患や状態に関与している可能性があります。

- 副神経麻痺: 僧帽筋を支配する副神経が損傷を受けると、筋の萎縮や筋力低下が起こり、肩の下がり、肩甲骨の翼状変形、腕の挙上困難などが生じます。

- 胸郭出口症候群: 僧帽筋上部の過緊張やそれに伴う姿勢不良(なで肩、いかり肩)が、鎖骨と第一肋骨の間や斜角筋の間で神経や血管を圧迫する要因の一つとなることがあります。

- 肩関節不安定症・肩関節周囲炎(五十肩): 肩甲骨の不安定性(僧帽筋の機能不全が原因の一つ)は、肩関節への負担を増大させ、不安定感や痛みを引き起こす可能性があります。また、肩甲帯全体の動きの悪さが五十肩の要因となることもあります。

- 投球障害肩: 不適切な肩甲骨の動き(上方回旋不全など)は、投球動作時の肩へのストレスを増加させ、インピンジメントや腱板損傷のリスクを高めます。

ストレッチ方法

目的に応じて、各線維をターゲットにしたストレッチを行います。

- 上部線維: ゆっくりと首をストレッチしたい筋の反対側に側屈させ、さらに少し屈曲(顎を引くように)させます。反対側の手で頭を軽く押さえると、よりストレッチ感を高められます。肩が上がらないように注意しましょう。

- 中部線維: 両腕を前方に伸ばし、手のひらを合わせるか組みます。そのまま背中を丸めるように肩甲骨を外転させます(左右の肩甲骨を引き離すイメージ)。

- 下部線維: 腕を頭上に挙げ、反対側の手で手首を持ちます。体をゆっくりと腕を挙げている側と反対方向に側屈させます。これにより、肩甲骨が挙上・下方回旋され、下部線維がストレッチされます。

IASTMと僧帽筋

IASTM(Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization)は、器具を用いて筋膜や軟部組織にアプローチするテクニックです。僧帽筋に対してIASTMを用いることで、以下のような効果が期待できます。

- 筋膜の滑走性改善: 表層にある僧帽筋とその下層にある筋群(菱形筋、肩甲挙筋、棘上筋など)との間の筋膜の滑走性を改善し、動きをスムーズにします。

- トリガーポイントのリリース: 筋硬結(トリガーポイント)にアプローチし、関連痛や筋緊張を緩和します。

- 線維化・癒着の改善: 慢性的な緊張や微細損傷によって生じた組織の線維化や癒着を剥がし、柔軟性を取り戻します。

- 固有受容器への刺激: 器具による刺激が固有受容器(メカノレセプター)を活性化し、神経系の反応を通じて筋緊張の正常化や運動制御の改善を促します。

僧帽筋は広範囲にわたるため、上部・中部・下部線維の走行に合わせて器具を適切に用いることが重要です。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、IASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM協会-EXA、広報部より