こんにちは(^^♪

IASTM筋膜リリース認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている日本IASTM協会-EXA広報部です♬

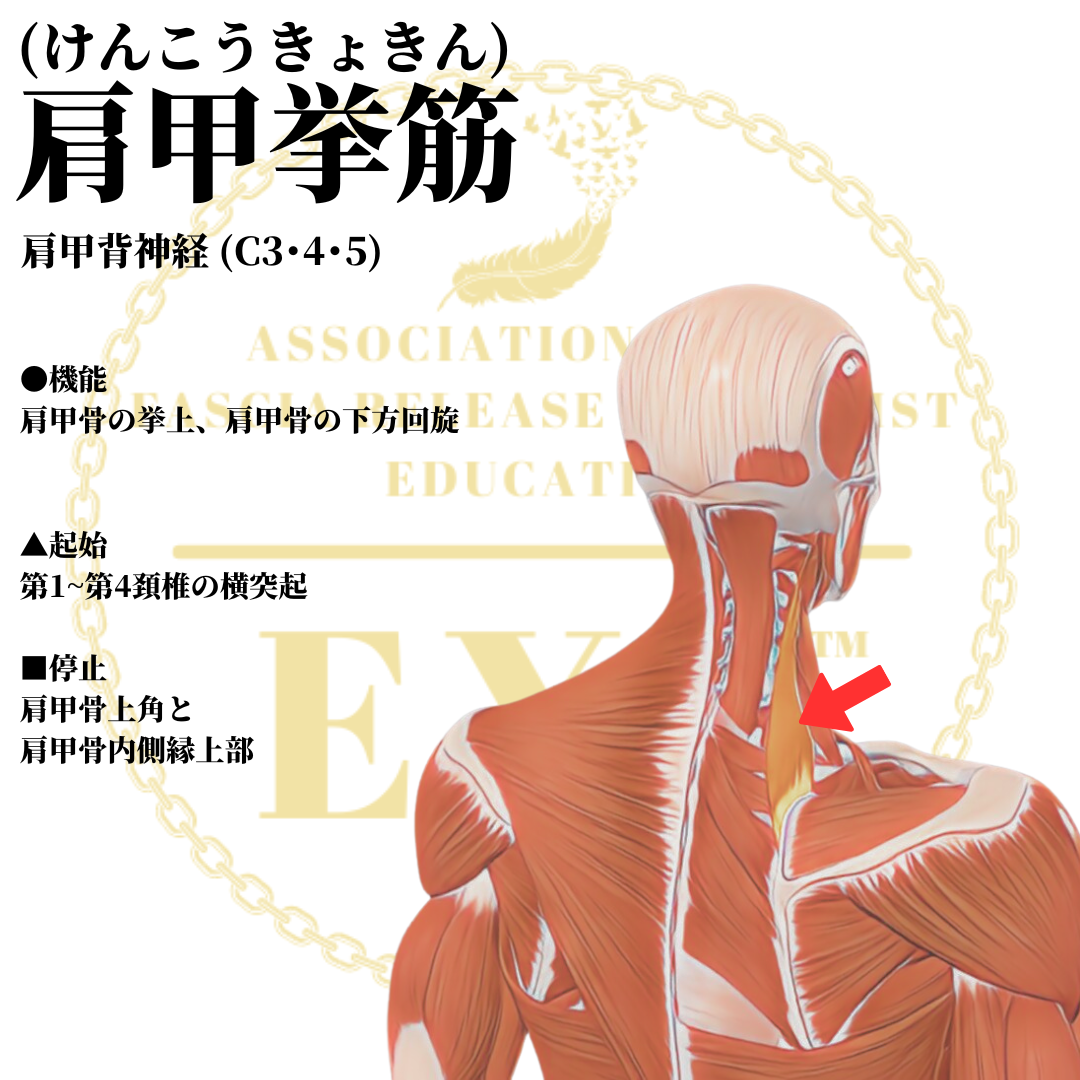

この記事は**【肩甲挙筋】**の機能解剖学について、臨床的な視点や関連する要素を加えてより深く掘り下げています^^

日本IASTM協会 - 筋膜リリースの為の機能解剖学 - 肩甲挙筋(詳細版)

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-肩甲挙筋

肩甲挙筋の概要

● 位置 肩甲挙筋は頚部の後外側に位置する細長い筋肉です。僧帽筋上部線維の前縁、胸鎖乳突筋の後縁、肩甲骨上角を結ぶ後頚三角と呼ばれるエリアの深層に走行しています。筋の上部は胸鎖乳突筋の深層、下部は僧帽筋の深層に隠れています。

● 起始 第1〜第4頚椎(C1-C4)の横突起(後結節)

● 停止 肩甲骨上角 と 肩甲骨内側縁上部

● 神経支配

- 肩甲背神経(C5)

- 頚神経叢の枝(C3, C4)

● 血管支配 主に頚横動脈の深枝である肩甲背動脈や、上行頚動脈から栄養供給を受けます。

● 構造的特徴 起始から停止に向かう過程で、筋線維が約180度捻じれて走行しているのが特徴です。上位頚椎(C1, C2)から起始する線維はより内側に、下位頚椎(C3, C4)から起始する線維はより外側に停止します。この捻れが、複雑な頚部と肩甲骨の動きに関与しています。

機能

- 肩甲骨の挙上: 肩甲骨全体を上方に引き上げます(肩をすくめる動き)。

- 肩甲骨の下方回旋: 肩甲骨上角を引き上げることで、肩甲骨全体としては下方回旋(関節窩が下を向く動き)させます。

● 機能の説明 肩甲挙筋の起始は停止よりも上方にあるため、収縮すると停止部である肩甲骨上角と内側縁上部を上方へ引き上げます。この上角の挙上が、肩甲骨全体を下方回旋させる動きにつながります。肩甲骨の挙上においては、僧帽筋上部線維と協調して働きます。両筋が同時に収縮することで、肩甲骨はスムーズに上方へ引き上げられます。

※ 肩甲骨が固定されている場合:

- 両側の肩甲挙筋が収縮すると、頚部を伸展させます。

- 片側の肩甲挙筋が収縮すると、頚部を同側へ側屈させ、わずかに同側へ回旋させます。

臨床上の重要性

肩甲挙筋は、臨床において特に頚部痛や肩こりとの関連が深い筋肉です。

- 肩こり・首こりの主要原因: 特に首の付け根(肩甲骨上角付近)の痛みやこりの原因として非常に多く見られます。デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続けたり、ストレスがかかったりすると、持続的に収縮して硬くなりやすい筋肉です。

- 寝違えの代表的な原因筋: 不自然な姿勢での睡眠後などに、急性の痛みと可動域制限(特に首の回旋)を引き起こす「寝違え」の最も一般的な原因の一つです。

- 頭痛との関連: 肩甲挙筋のトリガーポイントは、首の付け根だけでなく、後頭部や側頭部、時には目の奥に関連痛を引き起こし、頭痛の原因となることがあります。

- 肩甲骨アライメントへの影響: 過緊張すると肩甲骨を挙上・下方回旋位に引き込み、いかり肩やなで肩(下方回旋が優位な場合)のような不良アライメントに関与します。

- 頚椎の安定性: 深層に位置し、頚椎の横突起から起始するため、頚椎の分節的な安定性にも寄与しています。機能不全は頚椎の不安定性を招く一因ともなり得ます。

触診方法

肩甲挙筋は僧帽筋上部の深層にあるため、触診にはやや注意が必要です。

- 患者を座位または側臥位にします。

- 術者は、肩甲骨上角(肩甲骨の一番上の内側の角)を確認します。

- 次に、第1〜第4頚椎の横突起(耳の後ろから下方へ辿る)を確認します。

- 肩甲骨上角とC1-C4横突起を結ぶライン上に肩甲挙筋が走行しています。

- 僧帽筋上部線維の前縁(胸鎖乳突筋の後ろ)から指を深層に入れ込むようにして触診します。

- 患者に軽く肩をすくめてもらう(挙上)、またはわずかに首を同側に回旋してもらうと、肩甲挙筋の収縮を索状の硬さとして感じやすくなります。特に肩甲骨上角への付着部で硬結や圧痛を触知しやすいです。

- 僧帽筋上部(より表層で広い範囲)や板状筋(より深層で脊柱に近い)と区別することが重要です。

協働筋・拮抗筋

● 肩甲骨の動きに対して

- 挙上:

- 協働筋: 僧帽筋上部線維、菱形筋

- 拮抗筋: 僧帽筋下部線維、小胸筋、広背筋、前鋸筋(下部)、(重力)

- 下方回旋:

- 協働筋: 菱形筋、小胸筋

- 拮抗筋: 僧帽筋上部線維、僧帽筋下部線維、前鋸筋

● 頚部の動きに対して(肩甲骨固定時)

- 同側側屈:

- 協働筋: 同側の僧帽筋上部、板状筋、中斜角筋、後斜角筋など

- 拮抗筋: 対側の僧帽筋上部、板状筋、斜角筋群、胸鎖乳突筋など

- 同側回旋(わずか):

- 協働筋: 同側の板状筋、頭最長筋など

- 拮抗筋: 対側の僧帽筋上部、胸鎖乳突筋など

- 伸展(両側):

- 協働筋: 両側の僧帽筋上部、板状筋、頚部脊柱起立筋群など

- 拮抗筋: 両側の胸鎖乳突筋、頚長筋、頭長筋、前斜角筋など

筋膜連鎖・筋連結

肩甲挙筋は、周囲の多くの筋肉と筋膜を介して連結し、機能的に影響し合っています。

- 僧帽筋上部線維との関係: 肩甲挙筋は僧帽筋上部の深層に位置し、肩甲骨挙上という共通の機能を持つため、非常に密接な関係にあります。一方が過緊張すると他方も影響を受けやすく、両者が同時に問題となるケースが多く見られます。

- 頚部深層筋との連結: 起始部である頚椎横突起には、中斜角筋や後斜角筋なども付着しており、これらの筋と筋膜で連結しています。肩甲挙筋の緊張が斜角筋に波及し、胸郭出口症候群の症状に関与することもあります。また、深層の頭板状筋や頚板状筋とも隣接しています。

- 菱形筋との機能的連結: 停止部である肩甲骨内側縁で菱形筋と隣接し、共に肩甲骨の下方回旋に作用するため、機能的なユニットとして働くことがあります。

- アナトミートレインの視点: 肩甲挙筋は、特定の主要ラインには含まれませんが、腕と脊柱をつなぐディープ・バック・アーム・ライン (Deep Back Arm Line) の一部(菱形筋との繋がり)や、ラテラル・ライン (Lateral Line) (頚部側屈への関与)と機能的な関連性を持つと考えられます。

姿勢への関与

肩甲挙筋の緊張状態は、特に頚肩部の姿勢に影響を与えます。

- 短縮・過緊張:

- 肩甲骨が挙上し、いかり肩の姿勢になりやすい。

- 肩甲骨が下方回旋位で固定されやすくなる。

- 頚部の同側側屈・回旋が制限される。

- 無意識に肩をすくめる癖がある人は、この筋が短縮していることが多い。

- 片側だけが短縮すると、首が傾いたように見えたり、肩の高さに左右差が生じたりする。

- 頭部前方偏位姿勢を助長する可能性もある(頚椎伸展作用により)。

- 伸長・筋力低下:

- 元の記事では「姿勢の変化や機能の低下はない」とありますが、臨床的には、肩甲挙筋の筋力低下や過剰な伸長は、肩甲骨を適切な位置に保持する能力を低下させ、なで肩(肩甲骨の下制・下方回旋位)の一因となる可能性があります。また、肩甲骨の安定性が低下し、他の筋肉への代償的な負担が増えることも考えられます。

動作への関与

肩甲挙筋は、以下のような日常動作や特定の動きに関与しています。

- 肩すくめ動作: 僧帽筋上部と共に主働筋として働きます。

- 腕を下ろす動き: 腕を挙げた状態から下ろす際に、肩甲骨が下方回旋するのをコントロールします(遠心性収縮)。

- 首の回旋・側屈: 肩甲骨が固定されていれば、首を同側に傾けたり、わずかに回旋させたりする動きに関与します。

- 重い荷物を持つ: 荷物の重さで肩甲骨が下制しないように、僧帽筋上部と共に肩甲骨を挙上・固定する役割を果たします。

- タイピング・デスクワーク: 長時間、前傾姿勢で腕を前に出した状態が続くと、肩甲挙筋が持続的に収縮し、緊張しやすくなります。

運動連鎖

肩甲挙筋は、頚椎・肩甲骨・上腕骨のスムーズな連動(運動連鎖)において重要な役割を果たします。

- 頚椎-肩甲骨連鎖: 首を動かすと肩甲挙筋の張力が変化し、肩甲骨の位置に影響を与えます。逆に、腕を動かして肩甲骨が動くと、肩甲挙筋を介して頚椎に影響が及びます。例えば、腕を挙上する際には肩甲挙筋は伸長され、下ろす際には短縮します。

- 肩甲上腕リズムにおける役割: 腕を挙上する際には、肩甲骨は上方回旋する必要があります。肩甲挙筋は下方回旋筋であるため、腕の挙上時には適切に弛緩・伸長する必要があります。この筋が過緊張していると、上方回旋が制限され、肩関節インピンジメントのリスクが高まります。逆に、腕を下ろす際には、菱形筋や小胸筋と共に肩甲骨をコントロールしながら下方回旋させます。

- 僧帽筋上部とのバランス: 肩甲骨挙上において僧帽筋上部と協働しますが、この2つの筋肉のバランスが崩れると(例:肩甲挙筋が過剰に働き、僧帽筋上部が弱い)、肩甲骨の不適切な動き(過剰な下方回旋を伴う挙上など)が生じる可能性があります。

機能低下による問題

● 短縮・過緊張:

- 肩甲骨が常に挙上した状態になり、いかり肩姿勢となる。

- 頚部の対側側屈および対側回旋が著しく制限される(例:右の肩甲挙筋が短縮すると、首を左に傾けたり、左を向いたりするのが困難になる)。

- 首の付け根(肩甲骨上角付近)に持続的な痛みや圧痛が生じる。

- 寝違えを起こしやすい。

● 伸長・筋力低下:

- 肩甲骨を適切に挙上・固定する能力が低下し、なで肩や肩甲骨の不安定性を助長する可能性がある。

- 重いものを持つ際に、肩にかかる負担が増加する。

- (ただし、一般的には短縮による問題の方が臨床的には多くみられる)

筋性疼痛と関連症状

肩甲挙筋のトリガーポイントや過緊張は、多彩な症状を引き起こします。

- 疼痛部位:

- 首の付け根(肩甲骨上角)の鋭い痛みや重だるさ(最も一般的)

- 肩上部から側頚部にかけての放散痛

- 肩甲骨内側縁(特に上部)にかけての凝り感や痛み

- 関連痛: 後頭部、側頭部、目の奥、耳の後ろなど、離れた部位に痛みを引き起こすことがある(頭痛、耳鳴りの原因にも)。

- 可動域制限:

- 頚部の同側回旋および対側側屈の制限(寝違えの典型的な症状)

- 首を後ろに反らす(伸展)動作での痛み

- その他:

- 上肢を挙上する際に、首の付け根や肩上部に痛みが出ることがある。

- しばしば僧帽筋、板状筋、斜角筋、菱形筋など複数の筋肉と共に関与し、症状を複雑にする。

- 慢性化すると、なで肩や翼状肩甲(肩甲骨が浮き上がる状態)の発現に関与することもある。

- むちうち損傷後に、この筋肉の損傷や過緊張が症状遷延の原因となることが多い。

関連する疾患

肩甲挙筋の機能不全は、以下のような疾患や状態の誘因となったり、症状を悪化させたりすることがあります。

- 頚椎症、頚椎椎間板ヘルニア: 肩甲挙筋の過緊張が頚椎への負荷を増大させ、神経根症状などを悪化させることがある。

- 胸郭出口症候群: 肩甲挙筋の緊張が斜角筋群への影響や肩甲骨の位置異常を介して、神経・血管の圧迫に関与することがある。

- 肩関節周囲炎(五十肩): 肩甲骨の動きの悪さ(特に下方回旋位での固定)が、肩関節の可動域制限の一因となることがある。

- 投球障害肩・インピンジメント症候群: 肩甲挙筋の過緊張による肩甲骨上方回旋制限が、肩峰下でのインピンジメントを引き起こしやすくする。

- むちうち損傷(頚椎捻挫): 事故の衝撃で損傷を受けやすく、慢性的な痛みや可動域制限の原因となる。

ストレッチ方法

肩甲挙筋は捻じれているため、効果的にストレッチするには複数の方向への動きを組み合わせます。左の肩甲挙筋をストレッチする場合:

- 基本: 首をゆっくりと右に側屈させます。

- 追加: さらに、首を屈曲(顎を引くように、目線は右膝へ)させます。

- 仕上げ: 軽く右に回旋させます(右肩越しに後ろを見るように)。

- ポイント: ストレッチ中に左肩が上がらないように、左手で椅子の座面を持つか、左腕を背中に回して固定するとより効果的です。痛みを感じない範囲で、ゆっくりと深呼吸しながら20〜30秒キープします。

IASTMと肩甲挙筋

肩甲挙筋は僧帽筋の深部にあり、トリガーポイントや硬結が形成されやすい部位です。IASTMはこの筋に対して有効なアプローチとなり得ます。

- 深部へのアクセス: 器具を用いることで、指では届きにくい深層の線維や、起始・停止部の付着部周囲の組織に効果的にアプローチできます。

- 僧帽筋との間のリリース: 僧帽筋上部線維と肩甲挙筋の間の筋膜の滑走性を改善し、互いの動きを阻害している癒着を剥がすのに役立ちます。

- 線維方向へのアプローチ: 肩甲挙筋の走行(頚椎横突起から肩甲骨上角へ斜め下)に合わせて器具を滑らせることで、筋線維自体の柔軟性を高めます。

- ピンポイントでの圧迫: 肩甲骨上角の付着部など、特に硬結や圧痛が強い部位に対して、器具のエッジを使ってピンポイントで圧迫し、リリースを促すことも可能です。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM協会-EXA、広報部より