こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている日本IASTM協会-EXA広報部です♬

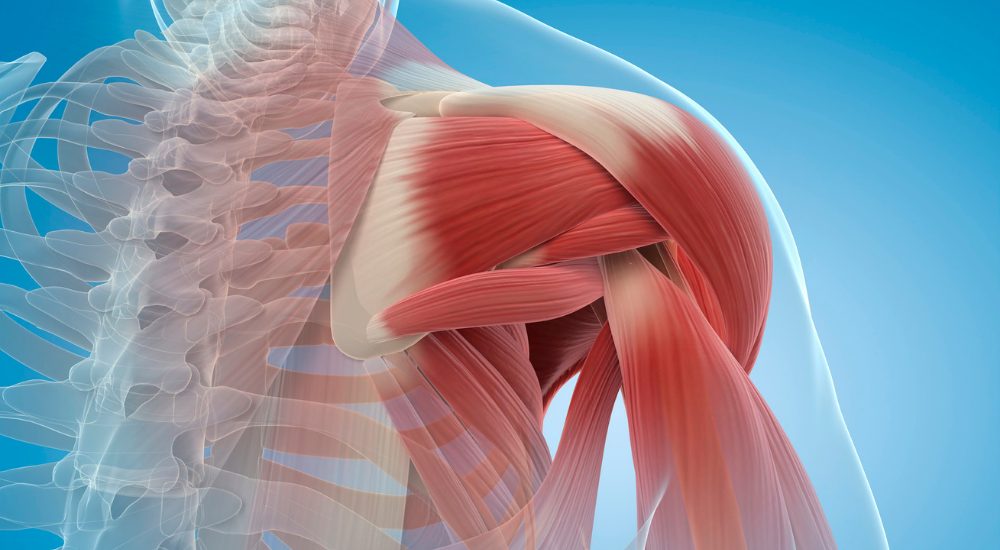

この記事は**【菱形筋(大菱形筋・小菱形筋)】**の機能解剖学について、臨床的な視点や関連する要素を加えてより深く掘り下げています。

日本IASTM協会 – 筋膜リリースの為の機能解剖学 – 菱形筋(詳細版)

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-小菱形筋

菱形筋の概要

● 位置 菱形筋(りょうけいきん)は、脊柱と肩甲骨の内側縁(けんこうこつないそくえん)の間に位置するひし形の筋肉です。背部の中間層にあり、僧帽筋の深層に隠れています。一般的に、上方に位置する小菱形筋と、その下にあるより大きな大菱形筋の二つに分けられますが、機能的には一体として働きます。筋線維は、起始(脊柱側)が停止(肩甲骨側)よりもやや上方にあるため、内下方に斜めに走行しています。

● 起始

- 小菱形筋: 第7頚椎(C7)と第1胸椎(T1)の棘突起、および項靱帯下部

- 大菱形筋: 第2〜第5胸椎(T2-T5)の棘突起、および棘上靱帯

● 停止

- 小菱形筋: 肩甲骨の内側縁、肩甲棘のつけ根(肩甲棘根)の高さ

- 大菱形筋: 肩甲骨の内側縁、肩甲棘根より下方の部分

● 神経支配

- 肩甲背神経(C4, C5):この神経は肩甲挙筋も支配しています。

● 血管支配

- 肩甲背動脈(頚横動脈の深枝)

機能

大菱形筋と小菱形筋は通常、一緒に働き、以下の3つの主要な機能を持っています。

- 肩甲骨の内転: 肩甲骨を脊柱に向かって引き寄せます(胸を張る動き)。

- 肩甲骨の下方回旋: 肩甲骨の内側縁を引き上げることで、肩甲骨全体を下方回旋させます(関節窩が下を向く動き)。

- 肩甲骨の挙上: 肩甲骨全体をわずかに引き上げる作用もあります。

● 機能の説明 菱形筋の起始は停止よりも内側にあるため、収縮すると肩甲骨を脊柱に向かって引き寄せ、内転させます。また、筋線維がやや斜め上方に走行しているため、肩甲骨の内側縁を上内方に引き上げます。この動きが、肩甲骨の挙上と下方回旋に繋がります。下方回旋は、特に腕を下ろした状態からさらに後ろに引くような動きで顕著になります。

臨床上の重要性

菱形筋は、特に背部痛と姿勢において非常に重要な役割を担う筋肉です。

- 肩甲骨間の痛みの主原因: 「肩甲骨の内側が痛い」「背中が凝る」といった症状の多くは、菱形筋の機能不全が原因です。

- 姿勢のキーマッスル: 菱形筋は肩甲骨を背骨に引き寄せることで、胸を張り、良い姿勢を維持するために不可欠です。この筋が弱ると、いわゆる猫背や巻き肩の姿勢になりやすくなります。

- 肩甲骨の安定性: 腕を動かす際、土台となる肩甲骨が不安定にならないよう、前鋸筋などと共に胸郭に固定する重要な役割を持ちます。機能不全は肩甲骨の不安定性を招き、肩関節の障害に繋がることがあります。

- 伸長されやすい筋肉: デスクワークやスマートフォンの長時間利用など、前かがみの姿勢が続くと、菱形筋は常に引き伸ばされた状態(遠心性収縮)となり、緊張しやすく、トリガーポイント(筋硬結)が形成されやすくなります。

- 呼吸との関連: 菱形筋は胸郭の動きにも関与しており、この筋肉の柔軟性が低下すると、深い呼吸がしにくくなることがあります。

触診方法

菱形筋は僧帽筋の深層にあるため、僧帽筋をリラックスさせて触診するのがポイントです。

- 患者を腹臥位(うつ伏せ)にします。

- 術者は、肩甲骨の内側縁と胸椎の棘突起を確認します。

- 患者に、腕を背中に回し、手の甲を腰に当ててもらいます(チキンウィングポジション)。この姿勢をとると、肩甲骨が内転・挙上し、表層の僧帽筋が弛緩するため、その深層にある菱形筋が触れやすくなります。

- 肩甲骨の内側縁に沿って、指を深層に沈めていくと、斜めに走行する索状の筋線維を触知できます。

- 軽く抵抗をかけながら腕を持ち上げてもらうと、菱形筋の収縮をより明確に確認できます。僧帽筋中部線維(より水平な走行)との違いを意識することが重要です。

協働筋・拮抗筋

● 肩甲骨の動きに対して

- 内転:

- 協働筋: 僧帽筋(特に中部線維)、僧帽筋上部・下部線維(補助)

- 拮抗筋: 前鋸筋、小胸筋

- 下方回旋:

- 協働筋: 肩甲挙筋、小胸筋

- 拮抗筋: 僧帽筋(上部・下部線維)、前鋸筋

- 挙上:

- 協働筋: 肩甲挙筋、僧帽筋上部線維

- 拮抗筋: 僧帽筋下部線維、小胸筋、広背筋、前鋸筋(下部)

筋膜連鎖・筋連結

菱形筋は、周囲の筋と筋膜を介して強く連結し、身体の動きに影響を与えます。

- 僧帽筋との関係: 菱形筋は僧帽筋中部の深層にあり、共に肩甲骨の内転に作用します。両者は機能的に協力し合いますが、一方が機能不全に陥ると、もう一方が過剰に働く代償関係にもなりやすいです。

- 前鋸筋との拮抗関係: 菱形筋(内転・下方回旋)は、前鋸筋(外転・上方回旋)と完全な拮抗関係にあり、互いにバランスを取りながら肩甲骨を胸郭に安定させています。このバランスが崩れることが、多くの肩甲骨の問題の根源です。

- 肩甲挙筋との機能的連結: 共に肩甲骨を挙上・下方回旋させる作用を持ち、肩甲骨の内側縁上部で隣接しているため、機能的なユニットとして働きます。

- アナトミートレインの視点:

- スパイラル・ライン (Spiral Line): 菱形筋は、対側の前鋸筋と連結し、体幹を斜めに横切る螺旋状の筋膜ラインの一部を構成します。このラインは、身体の回旋運動の制御やバランス維持に関与します。

- ディープ・バック・アーム・ライン (Deep Back Arm Line): 菱形筋は、肩甲挙筋や上腕三頭筋などと繋がり、腕と体幹の深層での連携を担います。

姿勢への関与

菱形筋の状態は、特に背中の丸まり具合に直結します。

- 弱化・伸長(最も多いケース):

- 肩甲骨が外転・下方回旋し、背中が丸まった猫背(円背)姿勢や、肩が内側に入る巻き肩の典型的な原因となります。

- 肩甲骨の下角が浮き上がる**翼状肩甲(よくじょうけんこう)**の一因にもなります。

- この状態では菱形筋は常に引き伸ばされて筋力低下を起こしており、二次的に痛みや凝りを生じやすくなります。

- 短縮:

- 比較的稀ですが、菱形筋が短縮すると、常に胸を張ったような姿勢(フラットバックの一因)になり、肩甲骨の外転や上方回旋が制限されます。これにより、腕を前に伸ばしたり、上に挙げたりする動作が困難になります。

動作への関与

菱形筋は、特に「引く」動作で重要な役割を果たします。

- ローイング動作: ボートを漕ぐ、トレーニングのローイングなど、腕を後方に引く動作の主働筋の一つです。

- 懸垂(プルアップ)/ラットプルダウン: 体を引き上げたり、バーを引き下げたりする際に、肩甲骨を内転・下方回旋させて動作を補助・安定させます。

- 腕を後ろに回す動作: 背中を掻く、ブラジャーのホックを留める、エプロンの紐を結ぶなど、肩関節の内旋・伸展を伴う動きで肩甲骨を安定させます。

- 投球動作: 加速期に肩甲骨を安定させ、フォロースルー期(腕を振り下ろす局面)では、肩甲骨が過度に外転しないように遠心性にコントロールする役割があります。

運動連鎖

菱形筋は、肩甲骨と胸郭、上肢のスムーズな連動に不可欠です。

- 肩甲上腕リズムにおける役割: 腕を挙上する際、肩甲骨はスムーズに上方回旋する必要があります。下方回旋筋である菱形筋は、この時に適切に伸長し、動きをコントロールする(遠心性収縮)必要があります。菱形筋が短縮・過緊張していると、この上方回旋が阻害され、肩のインピンジメントの原因となります。

- 前鋸筋とのフォースカップル: 菱形筋と前鋸筋は、肩甲骨の内側縁を胸郭に押し付けるように働き、肩甲骨を安定させるフォースカップル(対になった力)を形成します。菱形筋の弱化は、この安定性を損ない、翼状肩甲を引き起こします。

- 機能不全の代償: 菱形筋がうまく働かないと、同じ内転作用を持つ僧帽筋中部が過剰に働いたり、肩甲骨の不安定性を補うために肩甲挙筋や僧帽筋上部が過緊張したりと、周囲の筋肉に問題が波及します。

機能低下による問題

● 短縮:

- 肩甲骨が内転位に固定され、腕を前に伸ばす(外転)動きや、腕を上げる(上方回旋)動きが制限されます。

- 筋肉の柔軟性が失われ、動きが硬くなります。

● 伸長・弱化:

- 肩甲骨を脊柱に引き寄せることが困難になり、猫背や巻き肩姿勢になります。

- 菱形筋が常に引き伸ばされることで、血行不良となり、鈍い痛みや頑固な凝りが発生します。

- 引く動作が弱くなります。

- 肩甲骨の安定性が低下し、肩関節の障害リスクが高まります。

筋性疼痛による症状

菱形筋のトリガーポイントや過緊張は、特徴的な痛みを引き起こします。

- 疼痛部位:

- 肩甲骨の内側縁に沿った痛み、凝り感、灼熱感(焼けるような感じ)。

- 肩甲骨と背骨の間の領域に集中する鈍痛。

- 動作時痛: 肩甲骨を寄せる(内転させる)動きをすると、つるような痛みや鋭い痛みが出ることがあります。

- 関連痛: まれに、肩甲骨を越えて上腕後面に痛みが放散することもあります。

- 安静時痛: 症状が強い場合、じっとしていても痛みが続くことがあります。

関連する疾患

菱形筋の機能不全は、以下の疾患や状態に関与している可能性があります。

- 胸郭出口症候群: 菱形筋の弱化による不良姿勢(巻き肩、なで肩)が、鎖骨下のスペースを狭め、神経や血管の圧迫を助長することがあります。

- 肩関節不安定症・肩関節周囲炎(五十肩): 肩甲骨の不安定性や可動性の低下が、肩関節への過剰なストレスとなり、これらの疾患の誘因・増悪因子となります。

- 翼状肩甲: 特に前鋸筋の麻痺が有名ですが、菱形筋や僧帽筋の機能不全も肩甲骨の浮き上がりの原因となります。

- T4シンドローム: 上部胸椎レベルの機能不全で、菱形筋の緊張領域と症状が重なることがあります。

ストレッチ方法

引き伸ばされて痛んでいることが多い菱形筋ですが、過緊張を和らげる目的でストレッチが有効な場合もあります。

- 腕を胸の前で交差させ、反対側の肩を抱え込むようにします。

- そこからさらに、交差させた腕を前方に伸ばしながら、背中を丸めていきます。

- 肩甲骨と背骨の間が引き伸ばされるのを感じながら、20〜30秒キープします。

- 片腕ずつ、腕を水平に体の前を通り、反対側の手で肘を胸に引き寄せるストレッチも有効です。

IASTMと菱形筋

IASTMは、僧帽筋の深層にありアプローチしにくい菱形筋に対して非常に有効です。

- 深層へのアプローチ: 器具を用いることで、表層の僧帽筋を圧迫しすぎることなく、その下にある菱形筋の線維に的確にアプローチできます。

- 筋膜の滑走性改善: 僧帽筋と菱形筋の間の筋膜の滑走不全を改善し、組織の癒着を剥がすことで、肩甲骨の動きをスムーズにします。

- トリガーポイントのリリース: 菱形筋上に形成された頑固なトリガーポイントに対し、持続的な圧や摩擦を加えることで、血行を促進し、痛みと緊張を緩和します。

- 神経系の鎮静: 器具によるリズミカルな刺激は、過敏になった神経系を落ち着かせ、筋の過緊張を和らげる効果も期待できます。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より