こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

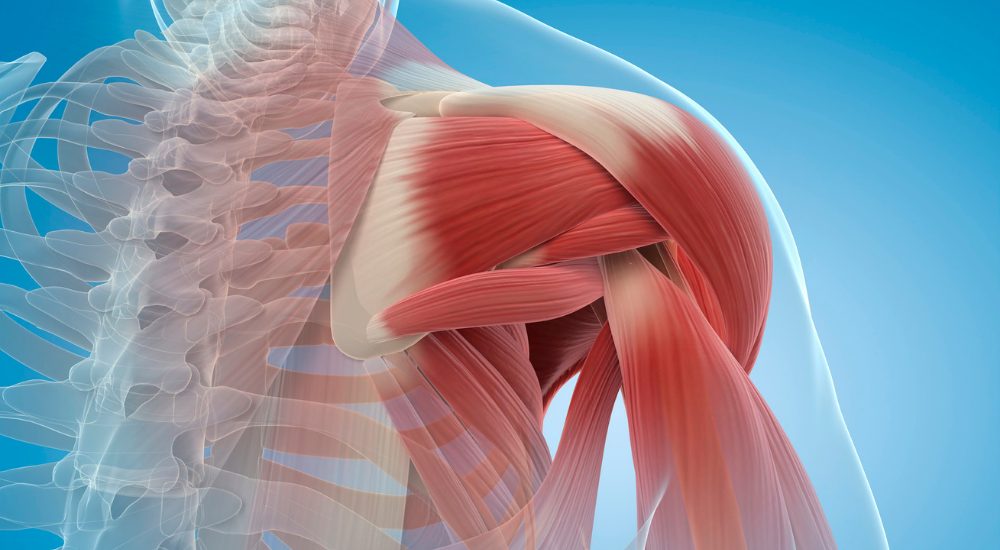

理学療法士やトレーナーの皆様、肩関節の障害を評価する際、回旋筋腱板(ローテーターカフ)の中でも、その存在をはっきりと意識し、アプローチすることが難しい筋肉があります。それが、肩甲骨の前面に潜む「見えざる巨人」、今回のテーマである**【肩甲下筋(けんこうかきん)】**です。

肩甲下筋は、ローテーターカフの中で最大の断面積を誇る、最もパワフルな筋肉です。しかし、肩甲骨と肋骨の間に位置するため、直接触れることができず、その評価やアプローチは容易ではありません。 しかし、臨床現場で遭遇する**「五十肩(凍結肩)」による頑固な可動域制限や、「反復性肩関節脱臼」**といった深刻な問題の裏には、ほぼ必ずこの肩甲下筋の機能不全が潜んでいます。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そしてアプローチ困難なこの筋肉に対する具体的な評価法や筋膜リリース、IASTMを用いたアプローチの考え方まで、肩関節アプローチの質を飛躍させるための情報をお届けします。

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-肩甲下筋

1:肩甲下筋の機能解剖学 – 肩の前面を守る巨人

まずは、肩甲下筋の基本情報を正確に把握しましょう。

位置と構造

肩甲下筋は、肩甲骨の前面(肋骨に面する側)にある大きなくぼみ**「肩甲下窩(けんこうかか)」**を埋めるように存在する、厚く大きな多羽状筋(多数の羽状線維が集まった筋肉)です。その腱は肩関節の前方を覆うように通過し、上腕骨に停止します。

起始

- 肩甲骨の肩甲下窩

停止

- 上腕骨の小結節(しょうけっせつ)

神経支配

- 肩甲下神経(けんこうかしんけい) (C5, C6) の上位枝および下位枝

ローテーターカフ(回旋筋腱板)として

肩甲下筋は、棘上筋、棘下筋、小円筋と共に、肩関節を安定させるインナーマッスル群である**ローテーターカフ(回旋筋腱板)**を構成します。その中でも、

- 唯一、肩関節の前面に位置する

- 最大の筋断面積を誇り、最もパワフルである という2つの大きな特徴を持ちます。その主な役割は、関節の前方の安定性を担うことです。

2:肩甲下筋の多角的な機能 – 強力な内旋と前方の守り

肩甲下筋は、その大きさと位置から、肩関節において非常に強力かつ重要な機能を発揮します。

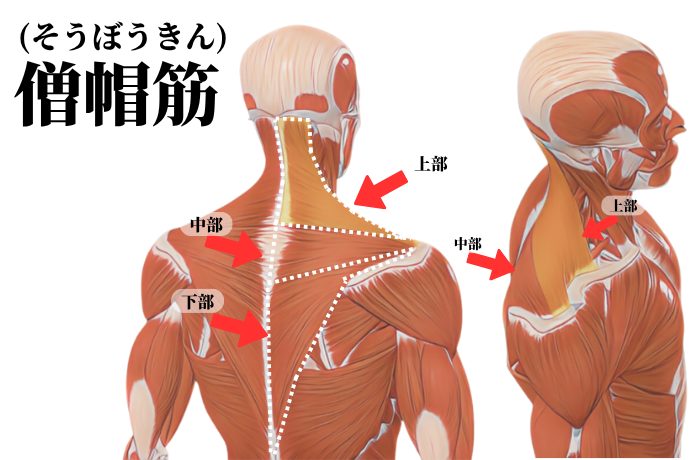

機能1:肩関節の内旋

肩甲下筋は、ローテーターカフの中で唯一の、そして最も強力な内旋筋です。腕を内側に捻る(内旋させる)主働筋として働きます。

- 腕相撲で相手をねじ伏せる力

- ボールを投げる際のフォロースルー

- 水泳のクロールで水をかく最後のひと押し など、パワフルな内旋運動の要となります。

機能2:水平屈曲、やや内転

腕を胸の前で交差させる動き(水平屈曲)や、腕を体側に引きつける動き(内転)を補助します。

機能3:上腕骨頭を関節窩に引きつけて安定させる

これがローテーターカフとしての最重要機能であり、特に肩甲下筋の場合は**「上腕骨頭が前方へズレるのを防ぐ」**という役割が極めて重要です。腕を挙上したり、ボールを投げたりする際に、骨頭が前方へ滑り出さないように、強力な壁となって関節を安定させています。この機能が破綻すると、肩関節の不安定性や前方脱臼に直結します。

機能4:リバースアクション

上腕骨が固定された状態では、前鋸筋と共に肩甲骨を外旋(関節窩がより前方を向く)させるという高度な機能も持っています。

3:臨床における肩甲下筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、肩甲下筋の深い関わりについて解説していきます。

五十肩(凍結肩・肩関節周囲炎)の黒幕

いわゆる五十肩、特に痛みと共に可動域が著しく制限される**「拘縮期(凍結肩)」において、肩甲下筋はまさに“黒幕”**と言える存在です。 この時期、肩甲下筋とその周囲の関節包(特に前方関節包)が癒着し、線維化(硬くなる)することで、肩関節の外旋(腕を外に捻る)動作が極端に制限されます。外旋制限は、着替え(結髪・結帯動作)の困難さに直結し、日常生活の質を著しく低下させます。五十肩の可動域改善には、この肩甲下筋へのアプローチが不可欠です。

反復性肩関節前方脱臼の予防の鍵

肩甲下筋の機能低下や、スポーツ外傷による腱の断裂は、肩の前方の守りを失うことを意味します。これにより、コンタクトスポーツなどで腕が外転・外旋を強制された際に、上腕骨頭が前方へ外れやすくなります(反復性肩関節前方脱旧)。脱臼後のリハビリテーションでは、この肩甲下筋の機能回復が最優先課題となります。

インピンジメント症候群への関与

- 烏口下(うこうか)インピンジメント: 肩甲骨の烏口突起と上腕骨小結節の間で、肩甲下筋腱が挟み込まれる病態です。腕を前方に挙げ、内側に捻るような動作で肩の前面に痛みが出ます。

- 肩峰下インピンジメントへの間接的関与: 肩甲下筋の機能不全は、上腕骨頭の安定性を損ないます。その結果、頭が上方に変位しやすくなり、二次的に肩峰下で棘上筋腱などが挟み込まれる原因にもなり得ます。

肩前面の痛みの原因

肩甲下筋に形成されたトリガーポイントは、肩の前面や腋窩の深部に痛みを感じさせます。また、その関連痛は、肩甲骨全体や上腕の後面、そして特徴的な症状として「手首に腕時計をするような」帯状の痛みを引き起こすことがあります。

4:評価とアプローチ

触診方法

肩甲下筋の筋腹を直接触診することは不可能ですが、腋窩(脇の下)から間接的にアプローチすることは可能です。これは非常に高度な技術を要します。

- 患者を仰臥位(仰向け)にし、腕をリラックスさせます。

- 術者は、腋窩に指を深く入れ、肋骨と肩甲骨の間を探ります。

- 指を肩甲骨の前面(肩甲下窩)に向かって滑らせるように圧をかけていきます。

- 患者に腕を軽く内外旋してもらうと、指の下で肩甲下筋が動くのを感じ取ることができます。 ※ 腋窩には多くの神経・血管が走行しているため、強い圧迫は厳禁であり、深い解剖学的知識が必須です。

スペシャルテスト(整形外科的テスト)

- Lift-off Test: 腕を背中に回し、手の甲を腰から離すように持ち上げてもらうテスト。肩甲下筋の筋力や断裂を評価します。

- Belly Press Test: 手をお腹に当て、お腹を強く押してもらうテスト。Lift-off Testが困難な場合に行います。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 肩関節の内旋においては、大胸筋、広背筋、大円筋といったパワフルな筋肉群と協働します。

- 拮抗筋: 肩関節の外旋に働く棘下筋、小円筋と拮抗します。この内外旋筋の筋力・柔軟性のバランスが、肩関節の健康を保つ上で最も重要な要素の一つです。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 肩甲下筋の腱は、関節の前方で関節包と一体化しており、肩の安定性に大きく貢献しています。また、上腕二頭筋長頭腱が通る溝(結節間溝)の内壁を形成し、腱の脱臼を防ぐ役割も持ちます。

- 運動連鎖: 肩甲下筋が短縮し、肩関節の外旋が制限されると、正常な肩甲上腕リズムが破綻します。腕を挙上する際、外旋不足を補うために、肩甲骨を過剰に後傾させたり、体幹を反らせたりするような代償動作が生じます。これが、肩だけでなく、背中や腰の痛みに繋がることもあります。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

アプローチが困難な肩甲下筋ですが、筋膜リリース、特にIASTMを用いることで、効果的な介入が可能になります。

- IASTMがおすすめな理由:

- 停止部への的確なアプローチ: 五十肩などで硬くなりやすい停止部(上腕骨小結節)周辺の癒着や線維化に対し、ツールのエッジを使うことで的確な圧と刺激を加えることができます。

- 腋窩からのアプローチ: 腋窩からアプローチ可能な筋腹の辺縁部に対し、ツールを滑り込ませるようにして、深層の組織にアプローチできます。

- 周辺組織との癒着リリース: 大胸筋や広背筋との間の癒着をリリースすることで、間接的に肩甲下筋の動きを改善することも可能です。

- IASTMアプローチの概要: 仰臥位で、腕を外転・外旋させて肩甲下筋を伸長させます。小結節の停止部周辺や、腋窩からアプローチできる筋腹に対し、ツールのエッジを用いて丁寧にアプローチします。 ※ アプローチには細心の注意と深い解剖学的知識が不可欠です。

ストレッチ

ドアフレーム(戸口)などを使い、肘を90度に曲げた状態で腕を壁につけ、体を前に捻るようにして肩の前を開くストレッチ(外旋ストレッチ)が有効です。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【肩甲下筋】がローテーターカフ最強の筋肉であり、肩の安定性、特に五十肩の改善や前方脱臼の予防において、「黒幕」とも言えるほど重要な存在であることを解説しました。

アプローチが難しいからこそ、その機能を正確に理解し、適切な評価と介入ができる専門家の価値は非常に高まります。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

理学療法士やトレーナーとして、クライアントの困難な症状を解決するための新たな一手を手に入れたいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための強力なサポートとなることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より