こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、肩前面の痛みを訴えるクライアントに対し、大胸筋や三角筋前部へのアプローチで改善が見られない場合、どの筋肉を疑いますか?その答えは、これらの大きな筋肉の深層に隠れた小さな筋肉、**【烏口腕筋(うこうわんきん)】**にあるかもしれません。

烏口腕筋は、上腕二頭筋の短頭や小胸筋に隠れ、目立たない存在です。しかし、この筋肉こそが、肩前面の痛みの原因となったり、腕のしびれを引き起こす神経絞扼の舞台となったりする**「隠れたトリックスター」**なのです。

特に、肩甲骨から突き出す「烏口突起」は、3つの筋肉(烏口腕筋、小胸筋、上腕二頭筋短頭)が付着する重要なランドマークであり、このエリアの問題を理解する上で、烏口腕筋への知識は不可欠です。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、肩前面の痛みの鑑別とアプローチの精度を向上させるための情報をお届けします。

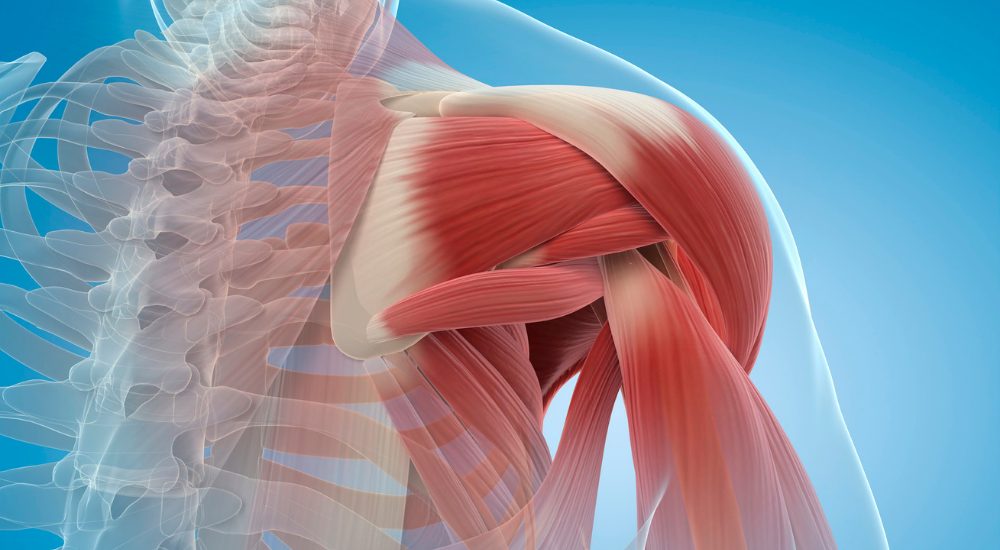

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-烏口腕筋

1:烏口腕筋の機能解剖学 – 烏口突起のキーマッスル

まずは、烏口腕筋の基本情報を正確に把握しましょう。この筋肉の最大の特徴は、その走行経路にあります。

位置と構造

烏口腕筋は、上腕の内側に位置し、上腕二頭筋短頭の深層を走行する、比較的小さな筋肉です。腋窩(脇の下)の上部の壁を構成しています。

起始

- 肩甲骨の烏口突起(うこうとっき)の先端 (※小胸筋、上腕二頭筋短頭と共に付着します)

停止

- 上腕骨中部の内側面

神経支配

- 筋皮神経(きんぴしんけい) (C5, C6, C7)

ここで、臨床的に最も重要な解剖学的特徴が登場します。腕神経叢から分岐した筋皮神経は、この烏口腕筋の筋腹を「貫通」して、その先の上腕二頭筋や上腕筋、そして前腕外側の皮膚へと向かいます。この「貫通」という構造が、後述する神経絞扼障害の直接的な原因となり得るのです。

2:烏口腕筋の多角的な機能 – 肩の屈曲・内転と安定化

烏口腕筋は、単独で大きな力を発揮する筋肉ではありませんが、他の大きな筋肉と協調し、肩の動きを精密にコントロールする重要な役割を担っています。

機能1:肩関節の屈曲・内転・水平屈曲

- 屈曲: 腕を前に上げる動き

- 内転: 腕を体側に引き寄せる動き

- 水平屈曲: 腕を胸の前で交差させる動き

これらの動きにおいて、烏口腕筋は主に大胸筋や三角筋前部の**「補助筋」**として働きます。特に、動作の開始時や、肩関節を安定させながらスムーズに動かすための微調整に貢献します。

機能2:リバースアクション(肩甲骨の前傾・下制)

上腕骨が固定された状態(例:ぶら下がりなど)では、烏口腕筋は起始部である烏口突起を介して、小胸筋と共に肩甲骨を前傾(前に傾ける)・下制(引き下げる)させる作用を持ちます。これが過剰に働くと、巻き肩姿勢を助長する一因となります。

補助機能:上腕骨頭の安定化

腕を外転・外旋させた際に、上腕骨頭が前方へ変位(ズレる)のを防ぐ「動的な壁」として、肩関節の前方の安定性にも寄与しています。

3:臨床における烏口腕筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、烏口腕筋の深い関わりについて解説していきます。

筋皮神経絞扼障害(Entrapment Neuropathy)

これが烏口腕筋における最も重要な臨床的トピックです。過度なトレーニング(特にベンチプレスや懸垂など)や、繰り返しの投球動作などによって烏口腕筋が過緊張・肥厚すると、筋腹を貫通している筋皮神経が圧迫されることがあります。 これにより、

- 上腕二頭筋・上腕筋の筋力低下(肘を曲げる力が弱くなる)

- 前腕の外側(橈側)のしびれや感覚の鈍麻 といった症状が引き起こされます。「力こぶに力が入らない」「腕の外側がジンジンする」といったクライアントの訴えがある場合、頚部だけでなく、この烏口腕筋での神経絞扼を疑う必要があります。

肩前面の痛みの原因(烏口突起炎)

烏口腕筋、小胸筋、上腕二頭筋短頭という3つの筋肉が付着する烏口突起は、投球動作などで繰り返し牽引ストレスがかかることで、付着部で炎症を起こし、痛みを生じやすい部位です(烏口突起炎)。烏口腕筋の過緊張は、この痛みの主因の一つとなります。

巻き肩・不良姿勢の固定因子

烏口腕筋が短縮すると、上腕骨を屈曲・内転位に引き込み、さらにリバースアクションで肩甲骨を前傾させるため、典型的な**「巻き肩」姿勢を強力に作り出し、固定**してしまいます。胸のストレッチを行う際には、大胸筋だけでなく、この烏口腕筋まで意識してアプローチすることが重要です。

インピンジメント症候群への関与

まれですが、肩甲骨の烏口突起と上腕骨の間で組織が挟み込まれる**「烏口下インピンジメント」**に、烏口腕筋が関与することもあります。

4:評価とアプローチ

触診方法

烏口腕筋を単独で明瞭に触知することは困難ですが、その走行をイメージしてアプローチすることは可能です。

- まず、鎖骨の外側1/3の少し下で、指で探るとコリっとした骨の突起が触れます。これが烏口突起です。

- 烏口突起と、停止部である上腕骨中部の内側を結ぶラインが烏口腕筋の走行です。

- 大胸筋と三角筋の間の溝(三角胸筋溝)から指を深層に入れ、烏口突起のやや下外側で、腕を屈曲・内転してもらうと、深層で収縮する筋線維を感じ取れることがあります。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 肩関節の屈曲・内転において、大胸筋、三角筋前部などと協働します。

- 拮抗筋: 肩関節の伸展・外転に働く、広背筋、三角筋中・後部、棘下筋、小円筋などと拮抗します。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 烏口腕筋は、起始が同じで走行も並行する上腕二頭筋短頭と、機能的にも筋膜的にも一体となって働くことが多く、アプローチの際もセットで考えるべきです。また、烏口突起を介して小胸筋とも連結しており、肩甲骨のアライメントに影響を与えます。

- 運動連鎖: 烏口腕筋の短縮は、肩甲骨の前傾・下方回旋と上腕骨の内旋・内転を引き起こします。これは、正常な肩甲上腕リズムを破綻させ、腕の挙上時にインピンジメントを引き起こすリスクを高めます。また、前面の筋肉が硬くなることで、背面の筋肉(僧帽筋、菱形筋)に過剰な伸張ストレスがかかり、背部痛の原因にもなります。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

アプローチが難しい烏口腕筋には、筋膜リリース、特にIASTMが有効な選択肢となります。

- IASTMがおすすめな理由:

- ピンポイントアプローチ: 他の筋肉に覆われた狭いエリアにある烏口腕筋に対し、ツールのエッジを使うことで、ピンポイントに圧や刺激を加えることができます。

- 癒着のリリース: 上腕二頭筋短頭や大胸筋との間の筋膜の癒着をリリースし、滑走性を改善するのに効果的です。

- 起始部へのアプローチ: 痛みの原因となりやすい起始部である烏口突起周囲の硬結に対し、的確にアプローチできます。

- IASTMアプローチの概要: 患者を仰臥位にし、烏口突起を確認します。そこから停止部に向かう筋の走行に沿って、大胸筋と三角筋の間からツールを滑り込ませるようにアプローチします。 ※ 筋皮神経や腕神経叢、腋窩動静脈が近傍を走行するため、深い解剖学的知識と細心の注意が不可欠です。

ストレッチ

ドアフレームなどを使い、腕を伸展・外転・外旋させて胸や腕の前面を伸ばすストレッチ(ペックストレッチ)が、間接的に烏口腕筋を伸長させるのに有効です。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【烏口腕筋】が小さいながらも、肩前面の痛みや神経症状において重要な役割を果たす「隠れたトリックスター」であり、特に筋皮神経絞扼との関連は専門家として必ず知っておくべき知識であることを解説しました。

肩前面の痛みを評価する際には、大きな筋肉だけでなく、烏口突起に付着する筋肉群、そしてその中核にいる烏口腕筋にまで視野を広げることが、根本原因の特定に繋がります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

アプローチ困難な部位への介入技術を身につけ、クライアントをより高いレベルで改善に導きたいと願う理学療法士やトレーナーの皆様、当協会のセミナーがそのための強力なサポートとなることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より