こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、日々の臨床で肩の痛みを訴えるクライアントを担当する際、どこに着目しますか?回旋筋腱板(ローテーターカフ)や三角筋、あるいは大きな広背筋でしょうか。もちろんそれらも重要ですが、もしアプローチしても改善が見られない場合、そのすぐ隣で強力な影響力を持つ**【大円筋(だいえんきん)】**を見過ごしているかもしれません。

大円筋は、その働きが広背筋と酷似していることから**「広背筋の小さなヘルパー」という愛称で呼ばれます。しかし、その存在感は決して「ヘルパー」という言葉に収まるものではありません。むしろ、広背筋と共に爆発的なパワーを生み出し、時に肩の問題の主役にもなり得る「最強の相棒」**なのです。

特に、投球障害や肩後方の痛み、そして頑固な巻き肩姿勢の改善において、大円筋へのアプローチは欠かせません。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、明日からの評価の精度を格段に上げるための情報をお届けします。

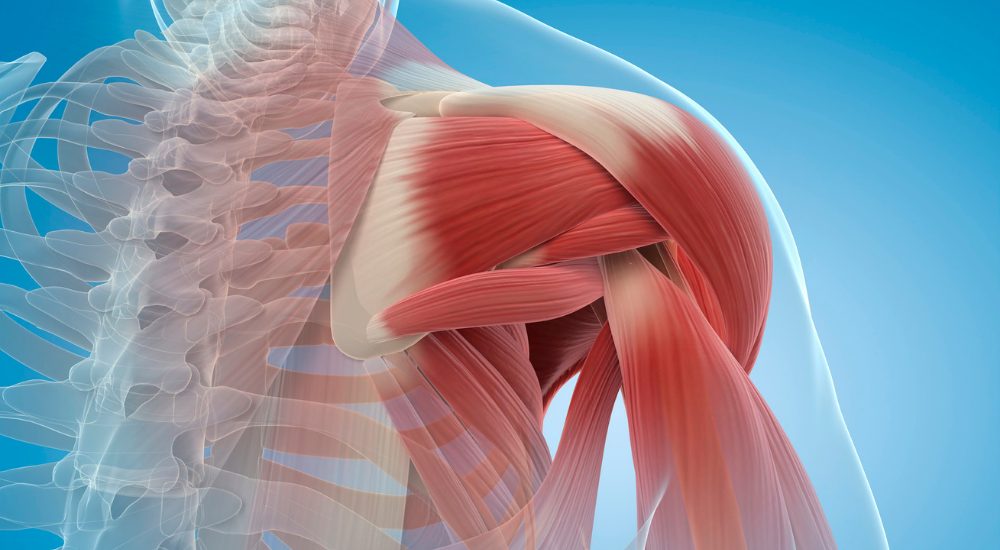

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-大円筋

1:大円筋の機能解剖学 – 広背筋の最強の相棒

まずは、大円筋の基本情報を正確にインプットしましょう。

位置と構造

大円筋は、肩甲骨の外側縁下部から起始し、上腕骨に向かって斜め上外方に走行する、厚く丸みを帯びた筋肉です。腋窩(脇の下)の後壁を形成し、すぐ下を走行する広背筋の腱と共に、パワフルな肩の動きを生み出すユニットを構成しています。

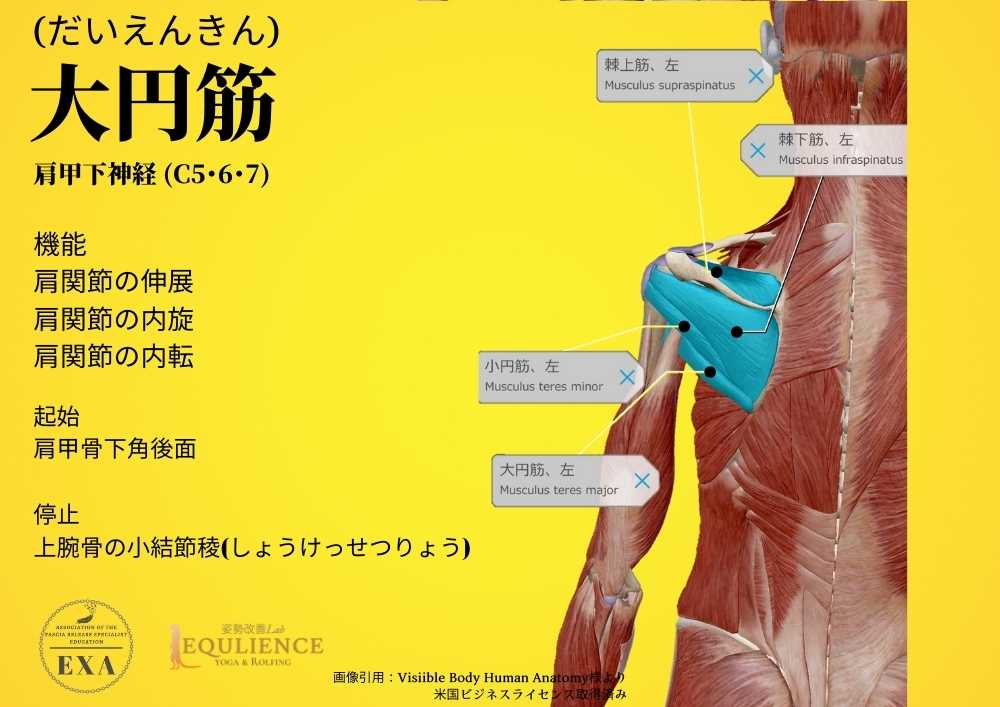

起始

- 肩甲骨下角(けんこうこつかがく)の後面

停止

- 上腕骨の小結節稜(しょうけっせつりょう) (※広背筋の停止部のすぐ後方に位置します)

神経支配

- 肩甲下神経(下位枝) (C5, C6, C7) この神経は、同じく強力な内旋筋である肩甲下筋も支配しています。

【重要】ローテーターカフ(回旋筋腱板)ではありません

大円筋は、位置的にローテーターカフの一部である棘下筋や小円筋と近接しています。しかし、機能(作用)は棘下筋・小円筋が**「外旋」であるのに対し、大円筋は「内旋」**と真逆です。また、ローテーターカフの定義である「肩甲上腕関節の関節包に付着する」という条件を満たさないため、**大円筋はローテーターカフには含まれません。**これは専門家として明確に区別すべき重要なポイントです。

2:大円筋の機能 – パワフルな内旋・伸展・内転

大円筋の機能は非常にシンプルかつパワフルで、広背筋の機能とほぼ同じです。

- 肩関節の伸展: 腕を後方に引く動き

- 肩関節の内転: 腕を体側に引きつける動き

- 肩関節の内旋: 腕を内側に捻る動き

これらの3つの作用が組み合わさることで、腕を力強く引きつけたり、振り下ろしたりする動作が可能になります。

「広背筋の小さなヘルパー」の真意

大円筋は、広背筋と共同して爆発的なパワーを生み出します。特に、懸垂やローイング、水泳のクロール、ボールを投げ下ろす動作などで、広背筋の強力な力を効率よく上腕骨に伝えるための「パートナー」として働きます。単なる補助ではなく、特に動作の初動や特定の角度において、主役級の働きを担うこともある、まさに「最強の相棒」なのです。

3:臨床における大円筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、大円筋の深い関わりについて解説していきます。

肩後方の痛みの原因

大円筋(内旋筋)は、すぐ上にある棘下筋や小円筋(外旋筋)と隣接しています。投球動作などで内旋・外旋が繰り返し行われると、これらの機能が真逆の筋肉同士で機能的なアンバランスが生じ、筋膜の癒着も起こりやすくなります。その結果、肩の後方や脇の下あたりに、鈍い痛みや詰まり感を生じさせることがあります。

投球障害肩・インピンジメント

大円筋は、投球の加速期(ボールを前方に加速させる相)において、強力な内旋筋として働きます。また、減速期(フォロースルー相)では、腕が過度に外旋・外転しないように遠心性にコントロールする重要な役割を担います。この筋肉の疲労や過緊張、硬化は、投球フォームの乱れや肩関節へのストレス増大を招き、インターナルインピンジメント(肩後方のインピンジメント)などの投球障害の大きな原因となります。

巻き肩・不良姿勢の助長

大円筋の強力な「内旋」作用は、広背筋と共に上腕骨を内側に捻り、**「巻き肩」**の姿勢を強力に作り出し、固定化してしまう大きな要因の一つです。胸側の筋肉だけでなく、この背中側にある内旋筋へのアプローチが、巻き肩改善の鍵となるケースは少なくありません。

腋窩の癒着と可動域制限

腋窩(脇の下)周辺は、大円筋、広背筋、上腕三頭筋長頭、小円筋といった筋肉が密集し、筋膜が癒着しやすいエリアです。特に大円筋が周囲の組織と癒着すると、肩を挙げる、捻るといったあらゆる方向へのスムーズな動きが妨げられ、頑固な可動域制限の原因となります。

4:評価とアプローチ

触診方法

大円筋は、腋窩の後壁を形成する厚い筋肉として比較的容易に触診できます。

- 患者を腹臥位(うつ伏せ)または側臥位にします。

- 腋窩の後方、肩甲骨下角から上腕骨に向かう厚く丸みを帯びた筋腹を探します。広背筋のすぐ上に位置します。

- 患者に腕を内旋させる(気をつけの姿勢から、手の甲を腰に当てるように動かす)と、大円筋の収縮がより明確に触知できます。すぐ上にある棘下筋や小円筋との境目を感じ分けることがポイントです。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: なんといっても広背筋との協働関係が最も重要です。その他、大胸筋、肩甲下筋とも協力して強力な内旋・内転作用を生み出します。

- 拮抗筋: 肩関節の外旋に働く棘下筋、小円筋、そして外転に働く三角筋中部、屈曲に働く三角筋前部などと拮抗します。これらの筋肉とのバランスが崩れることが、多くの肩の問題に繋がります。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 広背筋とは筋膜だけでなく、一部の線維が混じり合うほど密接に連結しています。また、上腕三頭筋長頭や、拮抗筋である小円筋とも隣接し、癒着を起こしやすい関係にあります。

- 運動連鎖: 大円筋と広背筋の過緊張・短縮は、肩甲骨を下制・下方回旋位に引き込み、腕を挙上する際の正常な肩甲上腕リズムを破綻させます。この肩甲骨のマルアライメント(位置異常)は、肩関節だけでなく、頚部や胸椎への負担を増大させ、**上位交差症候群(アッパークロスシンドローム)**に代表される不良姿勢へと繋がっていきます。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

パワフルで硬くなりやすい大円筋には、筋膜リリースが非常に効果的です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、大円筋へのアプローチに大きなメリットをもたらします。

- IASTMがおすすめな理由:

- 的確なアプローチ: 腋窩の狭く複雑なエリアにも、ツールの様々なエッジを使い分けることで、指では難しい的確な圧と刺激を加えることができます。

- 癒着のリリース: 広背筋や上腕三頭筋、小円筋との間の筋膜の癒着を剥がし、組織の滑走性を改善するのに非常に効果的です。

- 深部への刺激: 厚みのある大円筋の深層にある硬結に対しても、効率よくアプローチすることが可能です。

- IASTMアプローチの概要: 患者を側臥位にし、腕を屈曲・外転させて大円筋を伸長させます。腋窩後壁から肩甲骨下角にかけて、筋線維に沿って、また横切るようにツールを滑らせ、癒着や硬結をリリースしていきます。

- セルフケア: ストレッチポールやマッサージボールを脇の下に挟み、床や壁との間で体重をかけ、ゆっくり圧迫する方法などがおすすめです。

ストレッチ

大円筋を効果的にストレッチするには、その作用(伸展・内転・内旋)と逆の動きを行います。 壁の角などを使い、腕を**外転(横に開き)・外旋(外に捻り)させ、そこからさらに屈曲方向(斜め上)**に上げていき、胸を開くように体を前に移動させると、脇の下後方に伸びを感じることができます。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【大円筋】が単なる「広背筋のヘルパー」ではなく、広背筋と一体となって肩の爆発的なパワーと安定性を司り、肩の痛みや可動域制限、不良姿勢に深く関わる重要な筋肉であることを解説しました。

理学療法士やトレーナーの臨床において、広背筋を評価する際には必ず大円筋もセットで評価・アプローチするという視点を持つことが、より早く、確実な結果に繋がります。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

クライアントのパフォーマンスを最大化し、痛みの根本原因にアプローチするための「新たな武器」を手に入れたいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための最良の選択肢となることを自信を持っておすすめします。

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA、広報部より