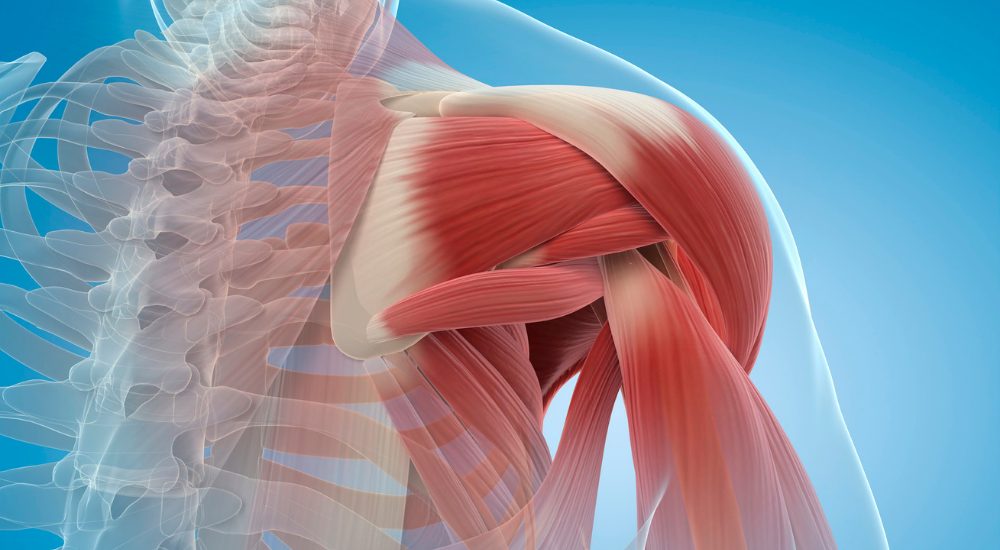

前鋸筋の機能解剖学 – 身体の土台を支える構造

まず、すべての基本となる解剖学を正確に理解しましょう。

位置

前鋸筋は、胸郭(肋骨)の外側面に張り付くように位置する、幅の広い筋肉です。その名の通り、起始部がノコギリ(鋸)の歯のようにギザギザしているのが最大の特徴です。このギザギザの部分は、外腹斜筋の起始部と噛み合うように連結しており、体幹と上肢を繋ぐ重要なポイントとなっています。

大部分は僧帽筋や広背筋、大胸筋の深層に隠れていますが、脇の下の後方、胸郭の外側中央部では体表からその収縮を観察・触知することができます。

起始

停止

この「前方」に付着するという構造が、前鋸筋が肩甲骨を胸郭に引きつけ、安定させるという重要な役割の鍵となります。

神経支配

この長胸神経は、走行が長く体表に近いため、圧迫や損傷を受けやすいという臨床的な特徴があります。麻痺をきたすと、後述する**「翼状肩甲」**の直接的な原因となります。

前鋸筋の多角的な機能 – 単なる外転筋ではない!

前鋸筋の機能を「肩甲骨の外転」の一言で片付けてはいけません。広大な起始部を持つ前鋸筋は、線維の走行によって異なる多彩な働きを見せます。

機能の全体像:肩甲骨のスタビライザー

前鋸筋の最も根源的な役割は、肩甲骨を胸郭に安定させることです。肩甲骨と胸郭で構成される「肩甲胸郭関節」は、筋肉によって支持される機能的な関節であり、その安定性の要が前鋸筋です。この安定性があるからこそ、私たちはパワフルで精密な腕の動きが可能になります。

上部線維の機能:肩甲骨の下方回旋

一般的に「上方回旋筋」として知られる前鋸筋ですが、第1・2肋骨から起始する上部線維は肩甲骨の下方回旋に作用します。これは腕を挙げた状態から下ろしてくる際のコントロール(遠心性収縮)に関与する、臨床的に見過ごされがちな重要な機能です。

中部線維の機能:肩甲骨の外転(プロトラクション)

前鋸筋の最も強力な外転作用を担うのが中部線維です。腕を前方に伸ばす(リーチング)や、壁・相手を押すといった動作の主役であり、あらゆる「押す」動作の土台となります。

下部線維の機能:肩甲骨の上方回旋

臨床的に最も重要視されるのが、第4〜9肋骨から起始する下部線維です。この線維は、肩甲骨の下角を力強く前外上方に引き上げることで、肩甲骨をスムーズに上方回旋させます。

この上方回旋は、腕を肩より上に挙げるために絶対不可欠であり、肩関節インピンジメントを防ぐための鍵となります。この動きは、**僧帽筋(上部・下部線維)との「フォースカップル(対になった力の働き)」**によって実現されます。この協調関係の破綻が、多くの肩の問題を引き起こします。

リバースアクション(起始と停止の逆転作用)

腕が固定された状態(例:懸垂、松葉杖)では、前鋸筋は起始部である肋骨を引き上げ、胸郭を広げて呼吸を助ける補助筋(努力性吸気)として働きます。また、専門的には肩甲下筋と共に肩甲骨の外旋にも作用すると言われています。

臨床における前鋸筋の重要性

理学療法士やトレーナーが前鋸筋に注目すべき理由を、具体的な臨床像と結びつけて解説します。

翼状肩甲(Winging Scapula)

前鋸筋の機能不全を最も象徴するのが、肩甲骨の内側縁が胸郭から翼のように浮き上がる「翼状肩甲」です。長胸神経麻痺だけでなく、筋力低下による機能的な翼状肩甲は非常に多く見られ、肩の不安定性と二次的な障害の原因となります。

肩関節インピンジメント症候群

肩の挙上時痛の多くは、前鋸筋の機能不全による肩甲骨上方回旋の不足が根本原因です。上方回旋が不十分なまま腕を挙げようとすると、肩峰下で腱が挟み込まれてしまいます。肩の痛みを訴えるクライアントには、必ず前鋸筋の機能を評価する必要があります。

スポーツ障害

野球の投球やテニス、水泳などのオーバーヘッドスポーツにおいて、前鋸筋は肩甲骨をダイナミックにコントロールし、爆発的な力を腕に伝え、同時に肩を保護する重要な役割を担います。この筋の機能低下は、投球障害肩などのスポーツ障害に直結します。

側胸部痛・関連痛

肋間神経痛と間違われやすい、脇腹や背中の痛み。その原因が前鋸筋のトリガーポイントであることも少なくありません。深呼吸や寝返りで増悪し、時には腕や指まで痛みが放散するのが特徴です。

姿勢制御(巻き肩・猫背)

巻き肩や猫背の改善には、背中の菱形筋を鍛えるだけでは不十分です。拮抗する前鋸筋を活性化させ、肩甲骨を胸郭に安定させることで、初めて菱形筋とのバランスが整い、美しい姿勢が生まれます。

評価とアプローチ

触診方法

- 患者を仰臥位または側臥位にします。

- 脇の下の後方、広背筋と大胸筋の間で、肋骨上の筋線維を探します。

- 患者に腕を天井に向かって伸ばすように指示すると(肩甲骨の外転)、ギザギザした前鋸筋の収縮を明確に触知できます。

協働筋と拮抗筋のダイナミクス

前鋸筋は常に他の筋肉と連動しています。特に、上方回旋における僧帽筋とのフォースカップル、そして内外転における菱形筋・僧帽筋中部との拮抗関係のバランスを評価することが、アプローチの鍵となります。

筋膜連鎖と運動連鎖

- アナトミートレイン: 前鋸筋は、体側を走るラテラル・ラインや、体の回旋を制御するスパイラル・ラインなど、複数の筋膜ラインの一部を構成します。

- 運動連鎖: 前鋸筋は、肩甲上腕リズムの要であると同時に、腹斜筋群と連結してコアスタビリティにも貢献します。トレーナーは、前鋸筋と体幹の連動性を常に意識する必要があります。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

機能不全に陥った前鋸筋には、筋膜リリースが非常に有効です。特に、私たち日本IASTM協会が推奨するIASTMは、前鋸筋へのアプローチにおいて大きなメリットをもたらします。

- IASTMがおすすめな理由:

- 深層へのアクセス: 肋骨と肋骨の間にある筋膜や、外腹斜筋との癒着部位に、手では難しい的確なアプローチが可能です。

- 効率性と効果: ツールを用いることで、広範囲の筋膜を効率よくリリースし、神経系を再教育することで、機能改善を促します。

IASTMを用いた具体的なアプローチ法や、より深い評価方法は、当協会のセミナーで詳しく学ぶことができます。

活性化エクササイズ

リリース後は、正しく筋肉を使う再学習が不可欠です。

- セラタス・プッシュアップ・プラス: 四つ這いで、腕を伸ばしたまま肩甲骨を離す動き。

- ウォール・スライド: 壁に背をつけて、腕をW→Yの形にスライドさせ、上方回旋を促通。

これらのエクササイズは、リハビリやトレーニング指導におすすめです。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は【前鋸筋】について、その機能解剖学から臨床応用までを解説しました。前鋸筋が、肩の安定、動き、姿勢、呼吸にまで関わる、まさに「身体の要」であることをご理解いただけたかと思います。

理学療法士やトレーナーとして、クライアントが抱える問題の根本原因にアプローチするためには、前鋸筋のような重要な筋肉への深い理解と、それを改善させる確かな技術が不可欠です。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM協会-EXA、広報部より