こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、腕のトレーニングといえば、力こぶを作る上腕二頭筋と、その反対側で腕を太くたくましく見せる**【上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)】**が双璧をなす存在でしょう。ベンチプレスや腕立て伏せなど、あらゆる「押す」動作の主役であるこの筋肉は、パフォーマンス向上において欠かせません。

しかし、その一方で、上腕三頭筋、特に3つの頭のうちの一つ**「長頭」の機能不全が、肘の痛みだけでなく、「腕が上がらない」といった肩の可動域制限**や、姿勢の崩れにまで深く関わっていることは、あまり知られていないかもしれません。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、肘と肩を繋ぐ運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、腕から肩にかけての包括的なアプローチに必要な情報をお届けします。

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-上腕三頭筋

1:上腕三頭筋の機能解剖学 – 3つの頭を持つパワフルな伸筋

まずは、上腕三頭筋の基本構造を正確に理解しましょう。この筋肉が「三頭筋」と呼ばれる所以は、その名の通り3つの起始部を持つことにあります。

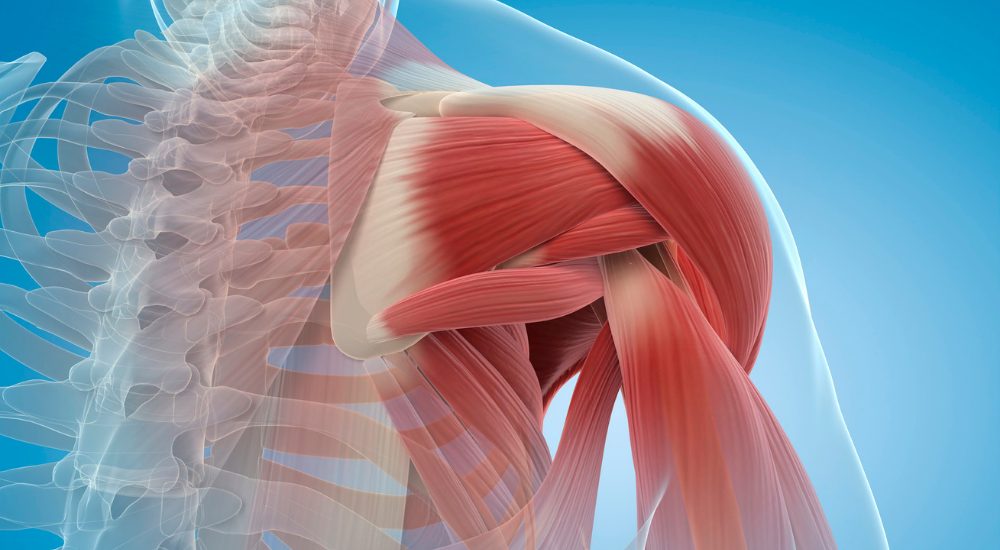

位置と構造

上腕三頭筋は、上腕の後面全体を覆う、馬蹄形(ばていけい)をした大きな筋肉です。3つの頭(ヘッド)から構成されています。

- 長頭(ちょうとう): 最も内側に位置する。

- 外側頭(がいそくとう): 外側に位置し、最もボリュームが大きく見える部分。

- 内側頭(ないそくとう): 長頭と外側頭の深層に位置する。

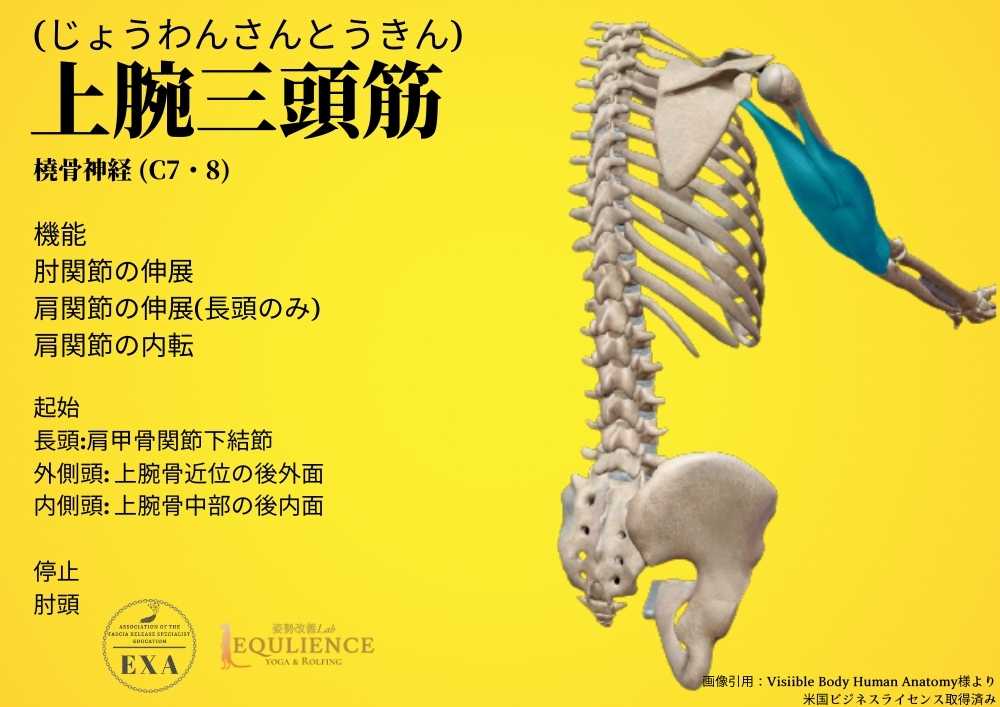

起始

- 長頭: 肩甲骨の関節下結節(かんせつかけっせつ)

- 外側頭: 上腕骨近位(肩に近い側)の後外面

- 内側頭: 上腕骨中部(肘に近い側)の後内面

停止

- 尺骨の肘頭(ちゅうとう) (※3つの頭は、最終的に一つの強力な腱となって、肘の先端の骨に付着します)

神経支配

- 橈骨神経(とうこつしんけい) (C7, C8)

ここで臨床的に重要なのが、橈骨神経の走行です。橈骨神経は、上腕骨の後面にある溝(橈骨神経溝)を、上腕三頭筋の外側頭と内側頭の間を通過するように走行します。そのため、上腕骨の骨折などでこの神経が損傷を受けると、上腕三頭筋や手首・指を伸ばす筋肉が麻痺し、肘の伸展不全や「下垂手」といった深刻な状態を引き起こします。

【重要】二関節筋としての長頭

3つの頭のうち、外側頭と内側頭は肘関節のみをまたぐ「単関節筋」です。しかし、**長頭だけは起始が肩甲骨にあるため、肩関節と肘関節の2つをまたぐ「二関節筋」**となります。この構造的な違いが、上腕三頭筋の機能の多様性と、肩関節への影響力を生み出しています。

2:上腕三頭筋の多角的な機能 – 押す力と肩の安定

上腕三頭筋は、3つの頭が協調し、あるいは異なる役割を担うことで、多彩な機能を発揮します。

機能1:肘関節の伸展

3つの頭が共同して行う、最も強力な作用です。腕立て伏せ、ベンチプレス、ディップスなど、あらゆる「押す」動作の主役となります。一般的に、外側頭は高負荷時に、内側頭は持続的な伸展や低負荷時に、長頭は肩関節の動きと連動して働きやすいと言われています。

機能2:肩関節の伸展・内転(長頭のみ)

二関節筋である長頭は、肘関節だけでなく肩関節の動きにも関与します。

- 伸展: 腕を後方に引く動き。広背筋や大円筋、三角筋後部と協働します。

- 内転: 腕を体側に引き寄せる動き。

機能3:リバースアクション(長頭のみ)

腕が固定された状態(例:懸垂でぶら下がる)では、長頭は起始である肩甲骨関節下結節を引き下げることで、肩甲骨の下方回旋を補助し、広背筋と共に肩甲骨の下制にも関与します。

3:臨床における上腕三頭筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、上腕三頭筋の深い関わりについて解説していきます。

肘後方の痛み(肘関節後方インピンジメント)

野球の投球やテニスのサーブ、体操の倒立など、肘を強く・速く伸展させる動作を繰り返すことで、停止部である肘頭が骨に衝突し、周囲の軟部組織が挟み込まれて痛みを生じます(後方インピンジメント)。上腕三頭筋の過緊張や柔軟性の低下は、この衝突をさらに助長し、痛みの原因となります。

肩の痛みと可動域制限

見過ごされがちですが、上腕三頭筋長頭の短縮・硬化は、肩関節の可動域に大きな影響を与えます。長頭は肩と肘をまたぐため、この筋肉が硬くなると、拮抗する動きである肩関節の屈曲(腕をまっすぐ前に上げる)が著しく制限されます。「腕が耳の横まで上がらない」「バンザイすると肘が曲がってしまう」といった症状の背景には、この長頭の柔軟性低下が隠れていることが非常に多いです。

橈骨神経麻痺

前述の通り、上腕骨骨幹部骨折や、腕枕などによる長時間の圧迫(サタデーナイト症候群)によって橈骨神経が麻痺すると、上腕三頭筋が機能しなくなり、肘を伸ばせなくなったり、手首がだらりと下がった「下垂手」になったりします。

姿勢への影響

上腕三頭筋長頭が短縮すると、リバースアクションにより肩甲骨を下制・下方回旋位に引き込み、腕が上がりにくい**「なで肩」**のような姿勢の一因となることがあります。また、拮抗筋である上腕二頭筋との筋力・柔軟性のバランスが崩れると、肘が常に軽く曲がったままになったり(屈曲拘縮)、逆に伸びきった反張肘になったりする要因ともなります。

4:評価とアプローチ

触診方法

上腕三頭筋は、上腕の後面で3つの頭を比較的容易に触知できます。

- 外側頭: 上腕の外側で、最も大きく馬蹄形に隆起する部分。

- 長頭: 腋窩(脇の下)から上腕骨の内側を走行する。腕を伸展・内転させると収縮を確認できます。

- 内側頭: 長頭と外側頭の深層に位置しますが、肘に近い内側部で触知しやすいです。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 肘の伸展においては肘筋と協働します。肩の伸展においては、広背筋、大円筋、三角筋後部などと協働します。

- 拮抗筋: なんといっても上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋といった強力な肘屈筋群とのバランスが臨床上非常に重要です。「押す力」と「引く力」のバランスが、腕の機能の基本となります。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 上腕三頭筋長頭は、肩甲骨に付着するため、広背筋や小円筋、大円筋といった肩後面の筋肉群と筋膜で連結しています。また、外側頭・内側頭は、前腕の伸筋群と連結し、手首や指の動きにも影響を与えます。

- 運動連鎖: **長頭が繋ぐ「肩と肘の運動連鎖」**が最も重要です。肩関節の屈曲(腕を上げる)には、長頭の十分な伸張性(柔軟性)が不可欠です。もし長頭が硬いと、体は腕を上げようとして、代償的に腰を反らせたり、肩甲骨を過剰に動かしたりするため、肩や腰に二次的な問題を引き起こします。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

大きくてパワフルな上腕三頭筋には、筋膜リリースが非常に効果的です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 効率的なアプローチ: 大きな筋腹を持つ上腕三頭筋全体を、ツールの広い面を使って効率よくカバーできます。

- 筋間中隔のリリース: 長頭・外側頭・内側頭の間の溝(筋間中隔)は、癒着が起こりやすいポイントです。ツールのエッジを使うことで、この溝を的確にリリースできます。

- 停止腱へのアプローチ: 痛みの好発部位である停止腱(肘頭周辺)の硬結に対し、ピンポイントでアプローチすることが可能です。

- IASTMアプローチの概要: 患者を腹臥位にし、腕をベッドから垂らすなどして筋をリラックスさせたり、逆にストレッチをかけた状態にしたりして、3つの頭の走行に合わせてツールを滑らせます。

ストレッチ

上腕三頭筋、特に長頭を効果的にストレッチするには、「肩関節の屈曲」と「肘関節の屈曲」を同時に行います。

- 腕を頭上にまっすぐ挙げ、そこから肘を曲げて、反対側の手で肘を頭の後ろにゆっくりと引き寄せるストレッチが代表的です。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【上腕三頭筋】が単に肘を伸ばす筋肉ではなく、特に長頭が肩関節の動きや安定性にも深く関わる、臨床上非常に重要な二関節筋であることを解説しました。

肘の痛みは肘だけに、肩の痛みは肩だけに目を向けるのではなく、この上腕三頭筋長頭のように、二つの関節を繋ぐ筋肉の存在を意識することで、アプローチの幅と深さは格段に向上します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

理学療法士やトレーナーとして、クライアントの症状をより多角的な視点から解決に導きたいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための強力な武器となることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より