こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている日本IASTM筋膜リリース協会-EXA広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、日々の臨床で「なかなか改善しない肩の痛み」や「腕のしびれ」といった症状に悩むことはありませんか?その原因、もしかしたら誰もが知っている大きな筋肉ではなく、鎖骨の下に隠れた、非常に小さな筋肉にあるのかもしれません。

今回のテーマは**【鎖骨下筋(さこつかきん)】。その名の通り鎖骨の下にある、指ほどの大きさのこの筋肉は、解剖学の教科書でも小さく扱われ、見過ごされがちです。しかし、この小さな筋肉こそが、肩の機能、姿勢、そして腕へ向かう神経・血管の健康を左右する「隠れたキープレーヤー」**なのです。

特に、**胸郭出口症候群(TOS)**や原因不明の肩周りの不調において、鎖骨下筋は主犯格となり得ます。

この記事では、鎖骨下筋の基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが臨床で結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、明日からの評価の視野を広げるための情報を徹底的に解説します。

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-肩甲下筋

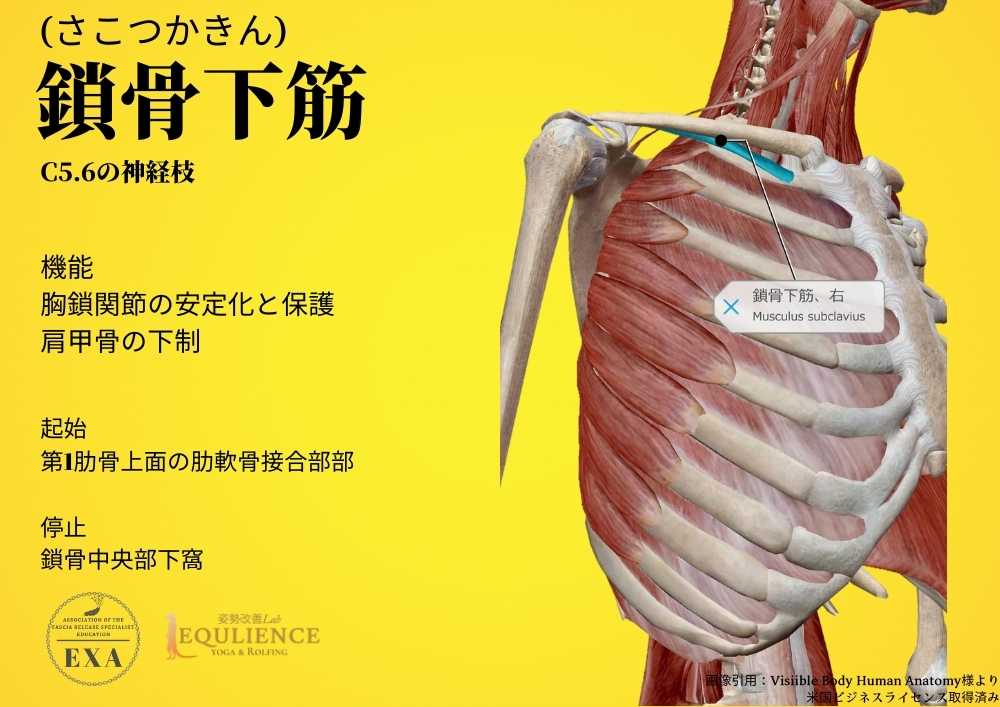

1:鎖骨下筋の基本 – 機能解剖学

まずは、この小さくも重要な筋肉の基本情報を正確に把握しましょう。

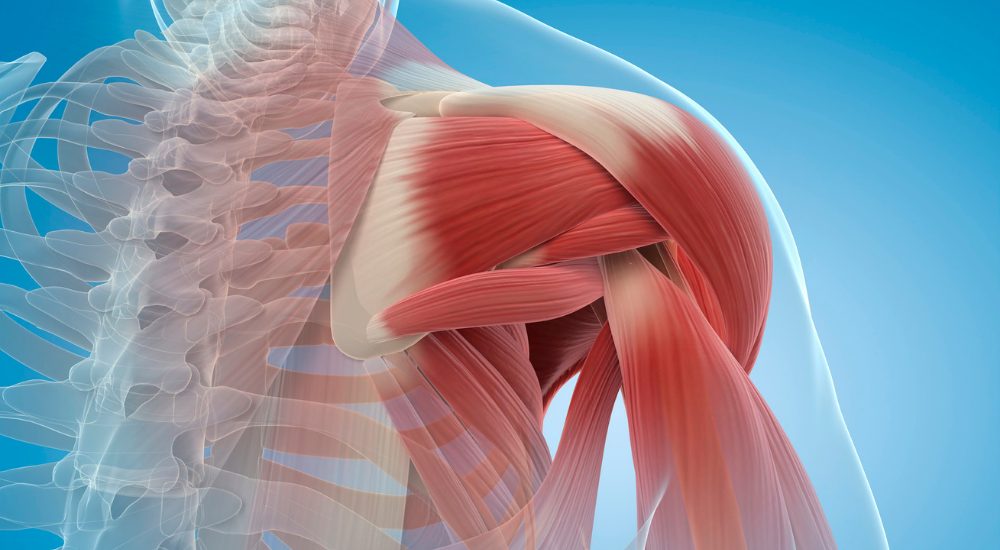

位置と構造

鎖骨下筋は、鎖骨の真下に位置する、小さな紡錘状の筋肉です。大胸筋の鎖骨部の深層に完全に覆われているため、体表から直接見ることも触れることも非常に困難です。

起始

- 第1肋骨上面の肋軟骨接合部

停止

- 鎖骨中央部下面のくぼみ(鎖骨下筋溝)

神経支配

- 鎖骨下筋神経(腕神経叢の上神経幹から分岐、C5, C6)

周囲の重要組織

ここが鎖骨下筋を理解する上で最も重要なポイントです。鎖骨下筋が走行する**鎖骨と第1肋骨の間(肋鎖間隙)**は、非常に狭いスペースにもかかわらず、腕や手へ向かう極めて重要な組織が通過します。

- 腕神経叢(腕や手を支配する神経の束)

- 鎖骨下動脈・静脈(腕や手へ血液を供給・還流する血管)

鎖骨下筋は、これらの神経・血管のすぐ前上方を走行しており、まさに屋根のような位置関係にあります。この解剖学的位置が、鎖骨下筋が多くの臨床問題を引き起こす根本的な理由です。

2:鎖骨下筋の機能 – 小さな筋肉の大きな役割

鎖骨下筋は小さいながらも、肩甲帯の安定と動きにおいて、他のどの筋肉にも代えがたい重要な役割を担っています。

主機能1:胸鎖関節の安定化と保護

鎖骨下筋の最も重要な機能は、胸鎖関節(胸骨と鎖骨の間の関節)を安定させることです。私たちが腕を挙げたり、重い物を持ち運んだりする際、鎖骨はテコの原理で上方や前方へ大きく動こうとします。鎖骨下筋は、この動きにブレーキをかけ、鎖骨が過度に動いて関節が不安定になったり、脱臼したりするのを防ぎます。

まさに、関節をダイナミックに安定させる**「生きた靭帯」**のような働きをしているのです。この機能により、私たちは肩を大きく、かつ安全に動かすことができます。

主機能2:鎖骨・肩甲骨の下制

その名の通り、鎖骨下筋は**鎖骨を斜め下内側へ引き下げる(下制させる)**作用を持ちます。肩をすくめる動作(僧帽筋上部などが作用)の後に、肩を元の位置に戻す際のコントロールなどに関与します。鎖骨は肩甲骨と連結しているため、鎖骨の下制は間接的に肩甲骨の下制にも寄与します。

補助機能:努力性吸気の補助

リバースアクションとして、鎖骨が固定されている状態では、起始部である第1肋骨をわずかに引き上げることで胸郭の容積を広げ、努力性吸気を補助する役割も果たします。

3:臨床における鎖骨下筋の重要性

ここからが本題です。なぜ理学療法士やトレーナーは、この見過ごされがちな筋肉に注目しなければならないのでしょうか。

胸郭出口症候群(TOS)の主犯格

腕のしびれ、だるさ、痛み、冷感などを引き起こす胸郭出口症候群。その原因は、腕へ向かう神経や血管が圧迫されることですが、その圧迫が起こる代表的な部位が、鎖骨と第1肋骨の間のスペース**「肋鎖間隙」**です。

鎖骨下筋が、過度なトレーニングや不良姿勢、外傷などによって過緊張・短縮・肥厚すると、この肋鎖間隙はさらに狭くなります。その結果、すぐ下を通る腕神経叢や鎖骨下動脈・静脈が圧迫され、様々な症状を引き起こすのです。斜角筋や小胸筋と並び、鎖骨下筋は胸郭出口症候群の評価・アプローチにおいて絶対に見逃してはならない筋肉です。

肩関節インピンジメント・肩の痛みへの関与

腕を挙上する際、鎖骨は単に挙上するだけでなく、自身の長軸を中心に後方に約30〜50度回旋します。この「後方回旋」が、肩甲骨の適切な動き(上方回旋・後傾)を可能にし、肩峰下のスペースを確保するために不可欠です。

鎖骨下筋が硬くなると、この鎖骨の後方回旋がブロックされてしまいます。その結果、肩甲上腕リズムが破綻し、肩峰下で腱の挟み込み(インピンジメント)が起こりやすくなります。肩の痛みを訴えるクライアントに対し、肩甲骨や回旋筋腱板だけでなく、「鎖骨の動き」そして「鎖骨下筋の状態」を評価する視点を持つことが、問題解決のブレークスルーになるかもしれません。

巻き肩・不良姿勢の固定因子

鎖骨下筋が短縮・硬化すると、鎖骨を恒常的に前下方に引き込みます。これにより、肩が前に出て内側に入る**「巻き肩」や、それに伴う「猫背」**の姿勢を強力に固定してしまいます。大胸筋や小胸筋のストレッチをしても姿勢が改善しきれない場合、その深層にある鎖骨下筋がリリースされていない可能性があります。

第一肋骨の挙上固定

鎖骨下筋の過緊張は、斜角筋の緊張とも連動し、第1肋骨を上方に引き上げたまま固定してしまうことがあります。第1肋骨が挙上すると、ただでさえ狭い胸郭出口がさらに狭まり、症状を悪化させるという悪循環に陥ります。

4:評価とアプローチ

触診方法

鎖骨下筋を直接触診することは極めて困難です。しかし、その状態を推測するための間接的な触診は可能です。

- 患者を仰臥位にします。

- 鎖骨の中央1/3のすぐ下、大胸筋鎖骨部の上縁から、指を深部に向かってゆっくりと沈めていきます。

- 圧痛の有無や、索状の硬結のような感触があるかを確認します。神経・血管が近いため、強い圧迫は厳禁です。非常に繊細な技術が求められます。

協働筋と拮抗筋

- 鎖骨下制の協働筋: 小胸筋、広背筋、僧帽筋下部

- 鎖骨挙上の拮抗筋: 僧帽筋上部、肩甲挙筋、胸鎖乳突筋

臨床では、拮抗筋である僧帽筋上部などが過緊張しているケースが多く、そのバランスを評価することが重要です。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 鎖骨下筋は、鎖骨胸筋筋膜という膜を介して、上層の大胸筋や深層の小胸筋と強く連結しています。これらの筋肉は機能的にも関連が深く、アプローチの際は一体として捉える必要があります。

- 運動連鎖: 肩の運動連鎖において、胸鎖関節→鎖骨→肩鎖関節→肩甲骨→肩甲上腕関節という一連の流れは非常に重要です。鎖骨下筋は、この連鎖の起点である胸鎖関節と鎖骨の動きを直接的に制御します。鎖骨下筋の機能不全は、この運動連鎖全体を破綻させる引き金となり得るのです。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

深層にあり、触診も難しい鎖骨下筋には、的確なアプローチが可能な筋膜リリース、特にIASTMが有効です。

- IASTMがおすすめな理由:

- ピンポイントアプローチ: IASTMツールの小さく、薄いエッジを使うことで、鎖骨の下の狭いスペースにアクセスし、鎖骨下筋の走行に沿って的確な圧と刺激を加えることができます。

- 癒着のリリース: 大胸筋との間の筋膜の癒着をリリースし、滑走性を改善するのに効果的です。

- 繊細な刺激: 手指よりも繊細な圧のコントロールが可能で、近傍の神経・血管に配慮しながら施術を行うことができます。

【注意】 鎖骨下筋へのアプローチは、腕神経叢や鎖骨下動脈・静脈を損傷するリスクを伴います。正確な解剖学的知識と高度な技術がなければ、絶対に行ってはなりません。当協会のセミナーでは、このようなリスク管理についても徹底的に指導しています。

ストレッチとエクササイズ

鎖骨下筋を単独でストレッチすることは困難です。しかし、大胸筋や小胸筋を含む胸部前面を全体的にストレッチすること(ペックストレッチなど)は、間接的に鎖骨下筋の緊張緩和に繋がります。 エクササイズとしては、鎖骨下筋の短縮を助長する僧帽筋上部の過緊張を抑制し、肩甲帯を適切な位置に保つ僧帽筋下部や前鋸筋を活性化させることが、根本的な解決に繋がります。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【鎖骨下筋】という小さくも極めて重要な筋肉について深掘りしました。

鎖骨下筋が、胸鎖関節の安定化という役割だけでなく、**胸郭出口症候群や原因不明の肩の痛み、不良姿勢の「隠れた原因」**となり得ることをご理解いただけたかと思います。

この筋肉の存在を知り、評価の視点に加えるだけで、これまで改善が難しかった症状へのアプローチの幅が格段に広がります。しかし、そのアプローチには、正確な解剖学的知識と、神経・血管を避ける繊細な技術が不可欠です。

私たち日本IASTM筋膜リリース協会では、今回ご紹介したような深い知識と、IASTMという先進的で効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナーと資格認定プログラムをご用意しています。

理学療法士やトレーナーとして、もう一歩先の臨床スキルを身につけたい、クライアントに本質的な改善を提供したいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための強力なツールとなることを確信しております。自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA、広報部より