こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

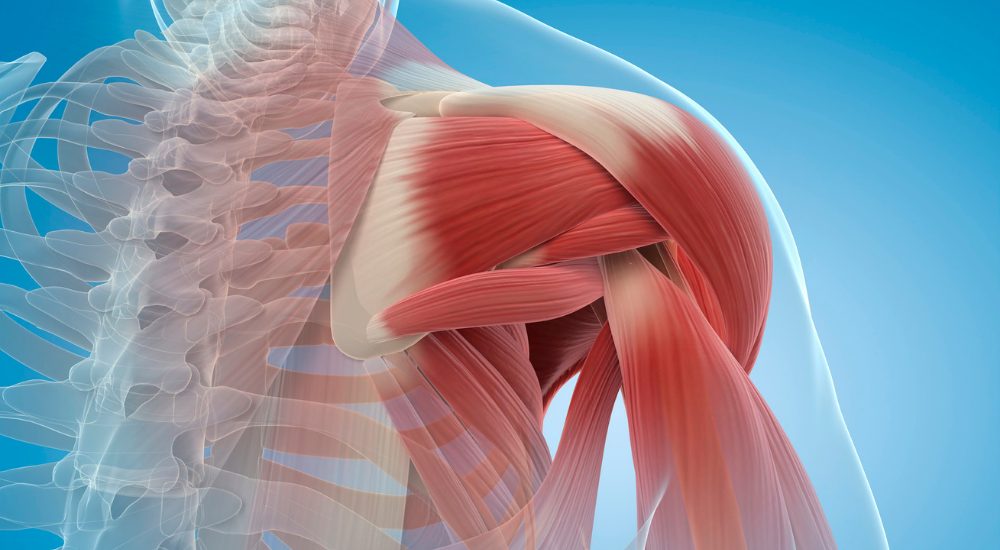

理学療法士やトレーナーの皆様、日々の臨床において「肩の痛み」は最も多く遭遇する愁訴の一つではないでしょうか。その中でも、特に診断名として耳にする機会が多い「腱板損傷」や「インピンジメント症候群」。その中心にいる、まさに”主犯格”とも言える筋肉が、今回のテーマである**【棘上筋(きょくじょうきん)】**です。

棘上筋は、肩を動かす回旋筋腱板(ローテーターカフ)の中で、最も損傷を受けやすい筋肉として知られています。腕を上げる動作の初動を担い、関節を安定させるという極めて重要な役割を持ちながらも、その解剖学的な位置ゆえに、常にストレスにさらされています。

「腕を上げる途中で痛い」「夜中にズキズキと痛む」といったクライアントの訴えの裏には、この棘上筋の悲鳴が隠されています。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、肩の痛みの核心に迫るための情報を徹底的に解説していきます。

1:棘上筋の機能解謎学 – 最も傷つきやすい重要筋

まずは、棘上筋の基本情報を正確にインプットしましょう。なぜこの筋肉がこれほどまでに傷つきやすいのかは、その構造に隠されています。

位置と構造

棘上筋は、肩甲骨の後面、ランドマークとなる肩甲棘(けんこうきょく)の上にあるくぼみ**「棘上窩(きょくじょうか)」**に位置する小さな筋肉です。

ここでの最重要ポイントは、棘上窩から起始した棘上筋の腱が、**肩峰(けんぽう)と上腕骨頭の間にある非常に狭いスペース(肩峰下腔)**を通過して停止する点です。このトンネルは、屋根が肩峰や烏口肩峰靱帯という硬い骨や靱帯でできているため、棘上筋腱は常に圧迫や摩擦のストレスにさらされやすい、解剖学的に過酷な環境に置かれています。

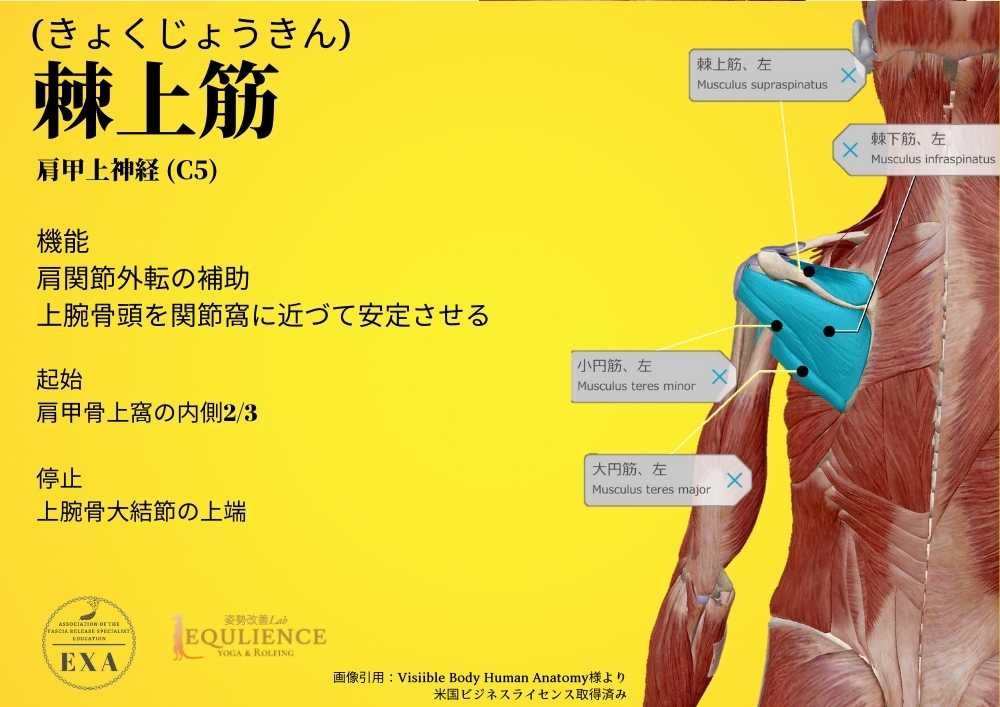

起始

- 肩甲骨の棘上窩

停止

- 上腕骨大結節(だうけっせつ)の上端

神経支配

- 肩甲上神経(けんこうじょうしんけい) (C5) この神経は、棘下筋も支配しています。肩甲骨の切れ込み部分(肩甲切痕)で絞扼されやすく、神経障害を引き起こすことがあるため臨床的に重要です。

ローテーターカフ(回旋筋腱板)として

棘上筋は、棘下筋、小円筋、肩甲下筋と共に、肩関節を安定させるインナーマッスル群であるローテーターカフ(回旋筋腱板)を構成します。その中でも、関節の上方の安定性を担う重要な役割を持っています。

2:棘上筋の多角的な機能 – 外転の始動と骨頭の安定化

棘上筋の機能は、腕を動かす「原動力」と、関節を「安定させる」という二つの重要な側面を持ち合わせています。

機能1:肩関節外転の補助(特に外転0°〜30°)

棘上筋の最も有名な機能は、**腕を真横に上げていく(外転)動作の「始動(イニシエーション)」**です。腕をだらんと下げた状態から、最初の約30度まで持ち上げる際に、主役として働きます。この棘上筋による初動の後、より大きなアウターマッスルである三角筋が主役を引き継ぎ、腕をさらに高く上げていきます。 このため、棘上筋に問題があると、「腕を上げる第一歩が痛くて動かせない」といった症状が出やすくなります。

機能2:上腕骨頭を関節窩に引きつけて安定させる

これがローテーターカフとしての真骨頂であり、臨床的に最も重要な機能です。腕を動かす際、上腕骨頭が肩甲骨の関節窩からズレたりしないように、**常に関節窩の中心に引きつけておく(求心位を保つ)**という役割です。

特に、腕を挙上する際に働く大きな三角筋は、上腕骨頭を真上に引き上げる力を持ちます。もしこの力だけが働くと、骨頭は上方に突き上げられ、肩峰と衝突してしまいます(インピンジメント)。棘上筋は、この三角筋の力に対抗し、**上腕骨頭を関節窩にグッと押し付けて安定させる「圧迫・安定化作用」**を発揮します。この機能のおかげで、私たちは肩をスムーズかつ安全に動かすことができるのです。

3:臨床における棘上筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、棘上筋の深い関わりについて解説していきます。

肩峰下インピンジメント症候群の主役

棘上筋は、肩の痛みの代表格であるインピンジメント症候群のまさに主役です。前述の通り、棘上筋腱は肩峰下の狭いトンネルを通過します。何らかの原因(不良姿勢、使いすぎ、筋力低下など)でこのトンネルがさらに狭くなったり、腱の動きが悪くなったりすると、腕を挙げる際に腱が肩峰や靱帯と衝突・摩擦し、炎症や痛みを引き起こします。 腕を挙げていく途中、**60°〜120°の間の角度で特に痛みが強くなる「ペインフルアークサイン(有痛弧徴候)」**は、このインピンジメントの典型的な兆候です。

腱板損傷・断裂の最たる好発部位

ローテーターカフの損傷の中で、棘上筋腱の損傷・断裂が圧倒的に多いのには理由があります。

- 解剖学的にストレスがかかりやすい位置にあること。

- 停止部付近に**血流が乏しいエリア(critical zone)**が存在し、一度傷つくと修復されにくいこと。 これらが原因で、加齢による変性や、スポーツ・労働による繰り返しの負荷、転倒などによって損傷しやすいのです。

石灰沈着性腱板炎

特に40〜50代の女性に多い疾患で、棘上筋腱の内部にリン酸カルシウムの結晶(石灰)が沈着し、激しい痛みを引き起こします。特に夜間に痛みで目が覚めるほどの激痛を伴うことが特徴です。

肩甲上神経障害

肩甲骨の切れ込み(肩甲切痕)で肩甲上神経が絞扼されると、棘上筋が萎縮し、腕を上げる際の脱力感や、肩上部の重だるい痛みの原因となります。

4:評価とアプローチ

触診方法

棘上筋の筋腹は僧帽筋上部線維の深層にあるため、直接の触診は困難です。

- 肩甲棘のすぐ上のくぼみ(棘上窩)に指を深く沈めるように置き、患者に腕を少しだけ外転してもらうと、深層で棘上筋が収縮するのを感じ取ることができます。

- 停止部である上腕骨の大結節(肩峰のすぐ下にある骨の隆起)は、重要な圧痛点となります。

スペシャルテスト(整形外科的テスト)

理学療法士やトレーナーが棘上筋の問題を評価する際によく用いられます。

- Empty Can Test / Full Can Test: 腕を斜め前に挙げた状態で抵抗を加え、棘上筋の筋力や痛みを評価します。

- Neer’s Test / Hawkins’ Test: 肩を特定の肢位にもっていき、意図的にインピンジメントを誘発させることで、棘上筋腱の問題を評価します。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 肩関節の外転においては、三角筋中部と協働します。棘上筋が始動し、三角筋が主役を引き継ぐという絶妙な連携プレーが行われます。

- 拮抗筋: 腕を下に下ろす**内転筋群(大胸筋、広背筋、大円筋など)**と拮抗します。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 上層を覆う僧帽筋や、関節包と密接に連結しています。僧帽筋との癒着は、棘上筋の自由な動きを妨げる一因となります。

- 運動連脱: 正常な肩甲上腕リズムにおいて、棘上筋と三角筋のフォースカップル(協調作用)は不可欠です。しかし、猫背などで肩甲骨のアライメントが崩れ、肩峰が前に傾いていると、肩峰下のスペースは構造的に狭くなります。このような状態では、いくら棘上筋自体にアプローチしても、ストレスがかかりやすい環境は改善されません。肩甲骨の動きや姿勢全体を評価する視点が極めて重要です。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

炎症や損傷を起こしやすい棘上筋には、筋膜リリースが有効です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 深層への的確な刺激: 僧帽筋の深層にある棘上筋に対し、ツールのエッジを使うことで的確な圧を深部まで届かせ、筋緊張を緩和させることができます。

- 腱部へのアプローチ: 肥厚や変性が生じやすい停止腱部周辺に対し、微細な振動と圧を加えることで、組織の修復過程を促進し、痛みを緩和する効果が期待できます。

- 癒着のリリース: 僧帽筋との間の癒着を剥がし、滑走性を改善することで、棘上筋へのメカニカルストレスを軽減します。

- IASTMアプローチの概要: 患者を腹臥位にし、腕を背中に回す(内旋させる)肢位をとらせることで、棘上窩が露出しアプローチしやすくなります。肩甲棘のすぐ上に沿って、筋線維を横切るように丁寧にツールを滑らせます。 ※ 急性期の強い炎症がある場合は禁忌であり、専門家による正確な評価と判断が不可欠です。

エクササイズ

- 強化: 棘上筋単独の強化としては、腕を斜め前に30度ほど挙げた状態で、親指を上に向けて(Full Can)、軽い負荷でゆっくりと挙上するエクササイズが推奨されます。

- 機能改善: 棘上筋への負担を減らすためには、肩甲骨を安定させる前鋸筋や僧帽筋下部、そして他のローテーターカフ筋とのバランスを整えるトレーニングを行うことが、より本質的なアプローチとなります。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【棘上筋】が腱板損傷やインピンジメント症候群の「主犯」であり、肩の痛みを理解する上で最も重要な筋肉の一つであることを解説しました。

その解剖学的な位置関係から、常にストレスにさらされやすい棘上筋。その機能を改善し、保護するためには、筋肉単体へのアプローチだけでなく、肩甲骨の動きや姿勢といった、より広い視野での評価とアプローチが不可欠です。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

肩関節へのアプローチに自信を持ち、クライアントを根本改善に導きたいと願う理学療法士やトレーナーの皆様、当協会のセミナーがそのための強力な武器となることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より