こんにちは(^^♪ IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、手首の痛みを訴えるクライアントに対し、どのような評価とアプローチを考えますか?手首周辺の腱や、TFCC(三角線維軟骨複合体)といった組織に目が行きがちですが、もしその根本原因が、前腕の最も深層に隠れた、ある小さな筋肉にあるとしたらどうでしょう。

それが今回のテーマ、前腕を回内させる「縁の下の力持ち」、**【方形回内筋(ほうけいかいないきん)】**です。

方形回内筋は、円回内筋のようにパワフルではなく、その存在すら意識されることはほとんどありません。しかし、この小さな筋肉こそが、手首の関節(遠位橈尺関節)の安定性を司る要であり、その機能不全は手首の痛みやTFCC損傷、さらには手根管症候群にまで関与する**「隠れたキープレーヤー」**なのです。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして深層にあるこの筋肉への具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、手首・前腕アプローチの精度を格段に向上させるための情報をお届けします。

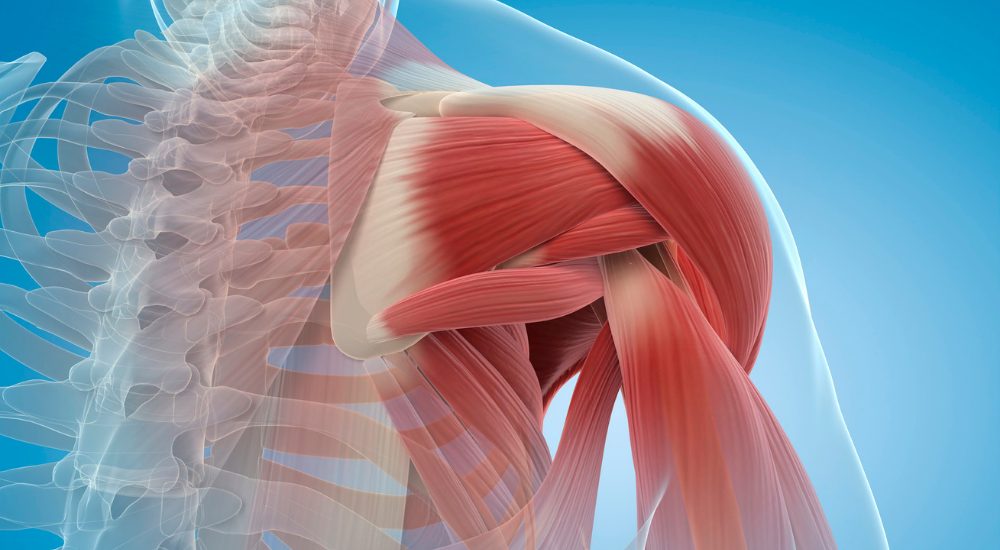

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-方形回内筋

1:方形回内筋の機能解剖学 – 手首の安定を司る深層筋

まずは、方形回内筋の基本情報を正確に把握しましょう。その位置と構造が、この筋肉の重要な役割を物語っています。

位置と構造

方形回内筋は、前腕の遠位(手首側)、尺骨(しゃっこつ)と橈骨(とうこつ)の間を、ハンモックのように水平に結ぶ、四角形(方形)の筋肉です。前腕にある回内筋群(円回内筋、方形回内筋)の中で最も深層に位置します。

起始

- 尺骨の遠位前面

停止

- 橈骨の遠位前面

神経支配

- 正中神経(せいちゅうしんけい) (C6, C7) の枝である前骨間神経(ぜんこっかんしんけい)

ここで臨床的に重要なのが、この前骨間神経です。この神経が麻痺すると、方形回内筋や母指・示指を深く曲げる筋肉が機能しなくなり、親指と人差し指で綺麗なOKサインが作れなくなる(涙の滴サイン)という特徴的な症状が現れます。

円回内筋との決定的な違い

同じ回内筋である円回内筋との違いを理解することが重要です。

- 方形回内筋: 肘関節をまたがない**「単関節筋」**です。

- 円回内筋: 肘関節をまたぐ**「二関節筋」**です。

この違いにより、方形回内筋は肘の動きに影響されず、純粋に前腕の回内と、手首の関節の安定化に特化した、非常に精密な役割を担っています。

2:方形回内筋の多角的な機能 – 回内と安定のスペシャリスト

方形回内筋の機能は、単に前腕を回内させるだけではありません。その真の価値は、手首の「安定化」にあります。

機能1:前腕の回内

方形回内筋の主機能は、**前腕を回内させる(手のひらを下に向ける)**ことです。しかし、パワフルな円回内筋とは役割が異なります。方形回内筋は、特にスピードやパワーを必要としない、持続的で精密な回内動作の主役です。

- パソコンのキーボードを打つ

- 物を書く

- 食事をする といった、私たちの日常的な手の動きのほとんどで、この筋肉が常に働いています。円回内筋が「パワーの回内」なら、方形回内筋は**「繊細なコントロールの回内」**と言えるでしょう。

機能2:遠位橈尺関節(DRUJ)の安定化(最重要機能)

これが臨床的に最も重要な機能です。方形回内筋は、尺骨と橈骨を常に引き寄せ、手首の重要な関節である**遠位橈尺関節(Distal Radioulnar Joint)を安定させる「動的な靭帯」**としての役割を担っています。この筋肉の働きによって、手首は安定し、私たちは物を強く握ったり、手首を捻ったりすることができるのです。この機能が破綻すると、手首の不安定性や、次に述べるTFCC損傷のリスクが飛躍的に高まります。

3:臨床における方形回内筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、方形回内筋の深い関わりについて解説していきます。

手首の痛み(特に尺側)とTFCC損傷

ドアノブを回したり、タオルを絞ったりする時に手首の小指側が痛むTFCC(三角線維軟骨複合体)損傷。この障害の背景には、方形回内筋の機能不全による遠位橈尺関節の不安定性が隠れていることが非常に多いです。方形回内筋がうまく働かず、関節がグラグラな状態で手首に負荷がかかることで、TFCCに過剰なストレスが集中し、損傷を引き起こすのです。TFCC損傷のリハビリにおいて、この方形回内筋の機能を回復させることは不可欠です。

手根管症候群への関与

手のしびれで有名な手根管症候群。その原因は手首のトンネル(手根管)で正中神経が圧迫されることですが、方形回内筋も無関係ではありません。方形回内筋は、指を曲げる屈筋腱のすぐ深層に位置し、手根管とも近接しています。この筋肉の過緊張や周囲の深層組織との癒着が、間接的に手根管内の圧力を高め、正中神経を圧迫する一因となり得ます。

前骨間神経麻痺

前述の通り、前腕での骨折や絞扼によって前骨間神経が麻痺すると、方形回内筋の機能が失われます。これにより、純粋な運動麻痺(つまみ動作の困難さ、OKサインが作れないなど)が生じます。

回外制限

方形回内筋が短縮・硬化すると、拮抗する動きである前腕の回外(手のひらを上に向ける)が制限され、「手のひらが上まで向かない」といった可動域制限の原因となります。

4:評価とアプローチ

触診方法

方形回内筋は前腕の最深層にあるため、直接明瞭に触知することは非常に困難です。

- 手首のシワの少し肘側で、尺骨と橈骨の間に指を深く沈めるように圧迫します。

- 患者に抵抗をかけながら前腕をゆっくりと回内してもらうと、指の深層でわずかな筋の緊張の高まりを感じ取れることがあります。

- 直接触れるというよりは、圧痛の有無が重要な評価指標となります。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 前腕の回内において、円回内筋と協働します。

- 拮抗筋: 前腕の回外に働く回外筋、そして強力な上腕二頭筋と拮行します。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 方形回内筋は、深層で手根管を通過する指の屈筋腱群や、尺骨と橈骨を結ぶ骨間膜と筋膜で連結しています。これらの深層組織間の滑走性が低下すると、手首や指の動きが著しく阻害されます。

- 運動連鎖: 方形回内筋による手首の安定性は、効率的な上肢の運動連鎖の土台となります。手首が不安定だと、それを補うために肘や肩の筋肉が過剰に働き、肘痛や肩こりの二次的な原因となることがあります。逆に、肩の機能不全(例:内旋可動域制限)を補うために、前腕で過剰な回内を行い、方形回内筋に過大な負担がかかるケースもあります。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

深層にありアプローチが難しい方形回内筋には、筋膜リリース、特にIASTMが非常に有効です。

- IASTMがおすすめな理由:

- 深層への的確な刺激: 深層にあり、直接触れることが難しい方形回内筋に対し、ツールを使うことで的確な圧と振動を深部まで届かせることが可能です。

- 癒着のリリース: 周囲の屈筋腱や骨間膜との間の癒着をリリースし、組織の滑走性を改善するのに効果的です。

- ピンポイントアプローチ: 圧痛が顕著な部位に対し、ツールの先端を使ってピンポイントでアプローチすることができます。

- IASTMアプローチの概要: 患者の手首をリラックスさせた肢位、あるいは軽く回外させて伸長させた肢位で、前腕遠位の尺骨と橈骨の間にツールを当てます。筋線維を横切るように、あるいは圧迫を加えながら手首や指の運動を組み合わせることで、効果的に組織をリリースします。

ストレッチ

肘を90度に曲げた状態でテーブルなどに固定し、反対側の手を使って前腕を最大限に回外させる(手のひらを天井に向ける)ことで、方形回内筋をストレッチすることができます。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【方形回内筋】が小さいながらも、手首の安定性と精密な回内動作に不可欠な「縁の下の力持ち」であり、**手首の痛みやTFCC損傷の「隠れた原因」**となり得る、臨床上非常に重要な筋肉であることを解説しました。

理学療法士やトレーナーの臨床において、手首の痛みを訴えるクライアントに対し、表層の筋肉だけでなく、この深層にある方形回内筋の機能にまで目を向けることができるかどうかで、アプローチの質と結果は大きく変わってきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

アプローチ困難な深層筋への介入技術を身につけ、クライアントを根本改善に導きたいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための強力なサポートとなることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より