こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている日本IASTM筋膜リリース協会-EXA広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、そしてクライアントの身体機能向上を目指す全ての専門家の皆様へ。今回は、背中に広がる最大かつ最強の筋肉**【広背筋(こうはいきん)】**の機能解剖学を、臨床的な視点を交えて徹底的に解説していきます。

広背筋は、「逆三角形の背中」を象徴する筋肉として、トレーニングの世界では非常に有名です。しかし、その影響力は逞しい背中を作ることだけに留まりません。実は、**「肩の痛み」や「腕の上がりにくさ」はもちろんのこと、一見関係なさそうに思える「頑固な腰痛」や「全身の姿勢の歪み」**にまで深く関与している、まさに全身を繋ぐキープレーヤーなのです。

- クライアントの腰痛が、腰へのアプローチだけでは改善しない…

- 肩の可動域制限が、肩周りの筋肉をほぐしても取りきれない…

もし、このような経験があれば、その根本原因は広背筋にあるのかもしれません。

この記事では、基本的な解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な運動連鎖、筋膜連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、明日からの臨床の視野を劇的に広げるための情報をお届けします。

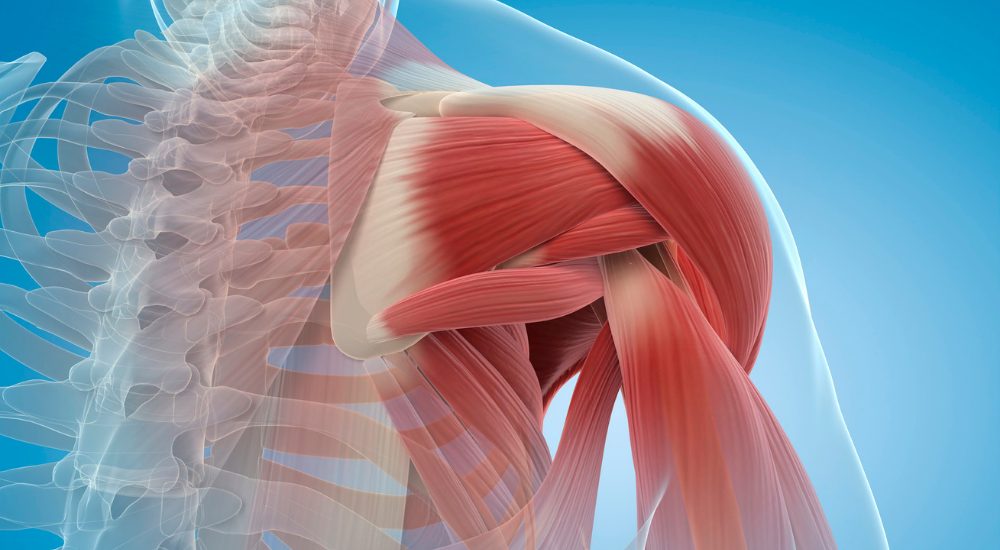

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-広背筋

1:広背筋の機能解剖学 – 全身を繋ぐ巨大なマント

まずは、広背筋の広大な構造を正確に理解することから始めましょう。

位置と構造

広背筋は、その名の通り背部で最も広い面積を持つ筋肉で、背中の下部から中部を覆う薄くて強力なシート状の筋肉です。その多くは表層にありますが、上部は僧帽筋の深層に隠れています。上外側では、後述する大円筋と連結し、腋窩(脇の下)の後壁を形成します。

起始

広背筋の最大の特徴は、その非常に広範な起始部にあります。

- 胸腰筋膜(きょうようきんまく)

- 腸骨稜(ちょうこつりょう)後面、仙骨(せんこつ)後面

- 第7胸椎(T7)から第5腰椎(L5)にかけての棘突起

- 第10・第11・第12肋骨

- 肩甲骨下角

このように、脊柱、骨盤、肋骨、肩甲骨という、体幹と上肢の主要な骨格のほとんどから起始し、腕へと繋がっています。

停止

- 上腕骨の小結節稜(しょうけっせつりょう)

ここで重要なのが、広大な起始部から始まった筋線維が、脇の下で収束し、180度近く捻じれて一本の腱となり、上腕骨の内側に回り込むように停止する点です。この「捻じれ」構造が、広背筋の強力な内旋作用を生み出す源泉となっています。

神経支配

- 胸背神経(C6, C7, C8) この神経は腕神経叢から分岐しており、損傷を受けると広背筋の機能が著しく低下します。

2:広背筋の多角的な機能 – 肩から骨盤までを操る

広背筋の機能は、単に腕を動かすだけではありません。その広大な付着部から、全身に多岐にわたる影響を及ぼします。

肩関節への作用

- 伸展・内転・内旋: これらは広背筋の最も強力で主要な機能です。

- 伸展: 腕を後方に力強く引く動き(懸垂、ローイング、水泳のプル動作)。

- 内転: 腕を体側に引きつける動き。

- 内旋: 腕を内側に捻る動き。 この3つの動きが複合することで、木を斧で断ち割るような強力な動作が可能になるため、「木こりの筋(wood chopping muscle)」とも呼ばれます。また、松葉杖で体を支える際にも働くため、「松葉杖の筋(crutch muscle)」という異名も持ちます。

肩甲骨への作用

- 下制: 肩甲骨の下角に付着しているため、収縮すると肩甲骨を力強く引き下げます。肩をすくめる僧帽筋上部や肩甲挙筋とは正反対の作用を持ち、肩甲骨の位置を安定させる上で重要です。

体幹・骨盤への作用

- 体幹の側屈(骨盤引き上げ): 片側の広背筋が収縮すると、骨盤を同側に引き上げる(ヒップハイク)作用があります。これは歩行時や片足立ちでの骨盤の安定に寄与します。

- 下位胸椎・腰椎の伸展: 両側の広背筋が収縮すると、腰椎を反らせる(伸展させる)作用があります。これが過剰になると、後述する反り腰の原因となります。

- 胸腰筋膜を介した作用: 広背筋は胸腰筋膜を緊張させることで、体幹(特に腰部)の安定性を高める役割も担っています。

3:臨床における広背筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、広背筋の深い関連について解説します。

腰痛の隠れた原因

「腰が痛い」というクライアントに対し、腰部へのマッサージやストレッチだけでは改善しないケースは非常に多いです。その原因は広背筋にあるかもしれません。 広背筋が過緊張・短縮すると、胸腰筋膜を介して腰部に直接的なストレスを与えるだけでなく、腰椎を過剰に伸展(反り腰)させることで、脊柱起立筋の過緊張や椎間関節への負担を増大させます。腰痛の評価において、広背筋の柔軟性は必ずチェックすべき項目です。

肩関節の可動域制限と痛み

広背筋の短縮は、その拮抗作用である**肩関節の屈曲(腕を前に上げる)、外転(腕を横に上げる)、そして特に外旋(腕を外に捻る)**の動きを著しく制限します。 「腕が最後まで上がらない」「髪を結ぶ動作が辛い」といった症状の背景には、この広背筋の硬さが隠れていることが非常に多いです。また、短縮した広背筋は上腕骨頭を前下方に引きつけるため、肩関節の不安定性やインピンジメント症候群の原因にもなり得ます。

不良姿勢の元凶(反り腰・巻き肩)

広背筋は、全身の姿勢に大きな影響を与えます。

- 腰椎を伸展させる作用は**「反り腰」**を助長します。

- 肩関節を強力に内旋させる作用は**「巻き肩」を助長します。 この二つが組み合わさった「スウェイバック姿勢」**のような複雑な不良姿勢では、広背筋へのアプローチが改善の鍵となります。

呼吸への影響

広背筋は下位肋骨にも付着するため、この筋肉が硬くなると胸郭下部の横方向への広がりが制限されます。これにより横隔膜の動きが阻害され、呼吸が浅くなる一因となります。

4:評価とアプローチ

触診方法

広背筋の触診は、腋窩(脇の下)の後壁で行うのが最も容易です。

- 患者を側臥位にし、腕を前方に軽く挙上させます。

- 術者は、腋窩の後方で、大円筋と共に厚い筋性の壁(腋窩後壁)をつまむように触れます。これが広背筋と大円筋です。

- 腕を軽く内転・伸展させるように抵抗運動を加えてもらうと、広背筋の収縮をより明確に感じ取ることができます。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 特に大円筋は、停止部が近接し、肩の伸展・内転・内旋という機能がほぼ同じであるため、「兄弟筋」とも呼ばれるほど密接な関係にあります。その他、大胸筋(特に胸肋部)、肩甲下筋、上腕三頭筋長頭なども協働します。

- 拮抗筋: 肩関節の屈曲(三角筋前部、大胸筋鎖骨部)、外転(三角筋中部)、外旋(棘下筋、小円筋)に作用する筋肉群と拮抗します。広背筋の短縮は、これらの拮抗筋の機能を抑制してしまいます。

筋膜連鎖と運動連鎖

- アナトミートレインの視点: 広背筋は、複数の筋膜ラインに関与する重要なハブです。

- スーパーフィシャル・バック・アーム・ライン: 腕と背中を機能的に繋ぐラインの中心です。

- ポステリア・オブリーク・スリング: これが最も重要な連結です。広背筋は、胸腰筋膜を介して、対側(反対側)の大殿筋と斜めに連結しています。この斜めの筋膜の繋がりは、歩行や走行、投球など、体を捻る動作での力の伝達と安定化に不可欠です。右腕を振る動きは、左のお尻の筋肉と連動しているのです。この視点は、全身を診る上で欠かせません。

- 運動連鎖: 広背筋の短縮は、骨盤の前傾→腰椎の過伸展→胸椎の後弯→肩甲骨の下制・下方回旋→肩関節の内旋という、全身に及ぶ不良姿勢の運動連鎖を引き起こします。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

広大でパワフルな広背筋の緊張を解放するには、筋膜リリースが非常に効果的です。特に、私たち日本IASTM協会-EXAが推奨するIASTMは、多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 効率的なアプローチ: 広大な面積を持つ広背筋に対し、ツールの広い面を使うことで、短時間で効率的にアプローチできます。

- 深部へのアクセス: 胸腰筋膜との連結部や、腋窩周辺で大円筋などと癒着しやすい部位に対し、的確な圧と刺激を加えることが可能です。

- 筋膜の滑走性改善: 全身の運動連鎖の要となる広背筋の滑走性を改善することで、肩の動きだけでなく、体幹や骨盤の動きまでスムーズにします。

- IASTMアプローチの概要: 患者を側臥位にし、腕を最大限に挙上させて広背筋を伸長させます。このポジションで、腋窩から骨盤にかけて、筋線維の走行に沿って、あるいは横切るようにツールを滑らせ、癒着や硬結をリリースしていきます。

- セルフケア: フォームローラーを床に置き、脇の下から体側にかけてゆっくりとローリングする方法や、立位で片腕を壁につき、体側を伸ばすストレッチなどがおすすめです。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【広背筋】が単なる肩の筋肉ではなく、腰、骨盤、姿勢、そして全身の運動連鎖にまで影響を及ぼす「最重要筋」の一つであることを解説しました。

肩の痛みには肩を、腰の痛みには腰を診るという対症療法的なアプローチから脱却し、広背筋のような全身を繋ぐ筋肉に着目することで、これまで改善しなかった症状の根本原因にたどり着ける可能性が広がります。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM協会-EXAでは、理学療法士やトレーナー向けに、今回ご紹介したような全身を診るための機能解剖学と、IASTMという先進的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA、広報部より