こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、肩関節の障害を評価する際、回旋筋腱板(ローテーターカフ)の重要性は常に意識されていることと思います。その中でも、今回は特に小さく、しかし極めて重要な役割を担う**【小円筋(しょうえんきん)】**の機能解剖学を、臨床的な視点から徹底的に深掘りしていきます。

小円筋は、棘上筋や棘下筋と比べるとサイズが小さく、やや地味な存在に思えるかもしれません。しかし、この筋肉こそが肩関節の精密な動きと安定性を担保する**「職人技の筋肉」であり、特に投球障害や肩後面の痛み**の原因を紐解く上で、決して見過ごすことのできないキープレーヤーなのです。

「肩の後ろが疼くように痛い」「ボールを投げるときの減速期に痛みが出る」といったクライアントの訴えの裏には、この小円筋の悲鳴が隠れているかもしれません。

この記事では、基本的な解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、肩関節の評価とアプローチの解像度を格段に上げるための情報をお届けします。

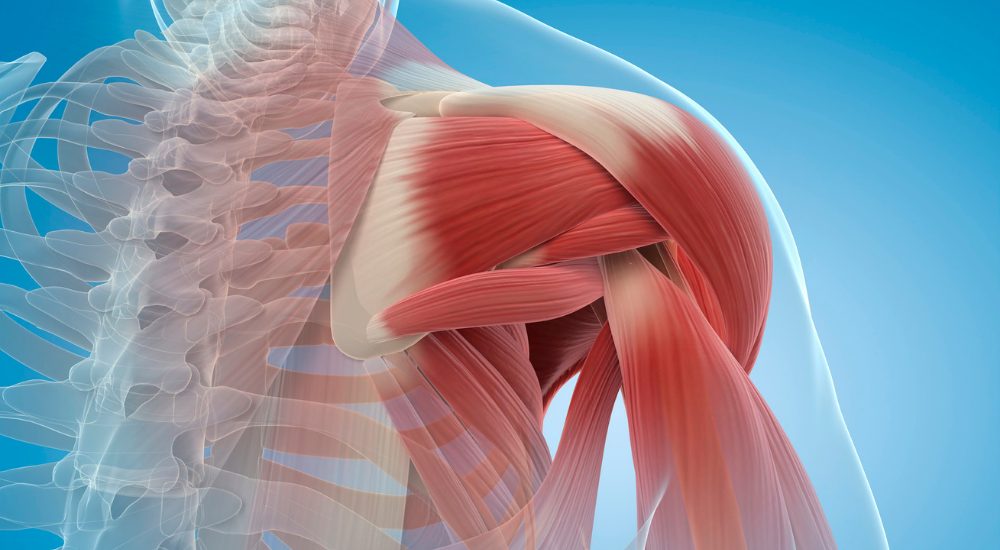

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-小円筋

1:小円筋の機能解剖学 – 肩の安定性を司る職人

まずは、小円筋の基本情報を正確にインプットしましょう。

位置と構造

小円筋は、肩甲骨の外側縁に沿って走行する、小さく細長い筋肉です。棘下筋の下縁、大円筋の上縁、そして上腕三頭筋長頭の後方に位置しており、複数の筋肉が密集するエリアに存在します。

起始

- 肩甲骨外側縁(けんこうこつがいそくえん)の中部後面

停止

- 上腕骨大結節(だうけっせつ)の後部 (※棘下筋の停止部のすぐ下に付着します)

神経支配

- 腋窩神経(えきかしんけい) (C5, C6) 腋窩神経は、肩の大きな筋肉である三角筋も支配しています。そのため、腋窩神経が損傷を受けると、三角筋と小円筋の両方の機能が低下し、腕の挙上(外転)と外旋が著しく困難になります。

ローテーターカフ(回旋筋腱板)として

小円筋は、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋と共に、肩関節を安定させる非常に重要なインナーマッスル群である**ローテーターカフ(回旋筋腱板)**を構成します。これらの筋肉は、腱が板のように関節包に付着し、肩関節を全方向から補強しています。小円筋はその後方部分の安定性を担っています。

2:小円筋の多角的な機能 – 外旋と安定のスペシャリスト

小円筋の機能は、主に肩関節の「外旋」と「安定化」に集約されます。

機能1:肩関節の外旋

小円筋の最も重要な機能は、**肩関節の外旋(腕を外側に捻る動き)**です。すぐ上にある棘下筋と共に、肩関節を外旋させる主働筋として働きます。

- ドアノブを回す

- 髪を後ろで結ぶ

- ボールを投げるために腕を振りかぶる(コッキング) など、日常生活からスポーツまで、あらゆる「外に捻る」動きで活躍します。

機能2:肩関節の水平伸展・伸展

腕を後方に引く動き(伸展)や、水平面で後方に開く動き(水平伸展)を補助します。この作用は、主に三角筋後部と協調して行われます。

機能3:上腕骨頭を関節窩に引きつけて安定させる

これがローテーターカフとしての真骨頂であり、臨床的に最も重要な機能です。私たちが腕を自由に動かす際、上腕骨頭が肩甲骨の関節窩からズレたり、上方に突き上がったりしないように、常に**関節窩の中心に引きつけておく(求心位を保つ)**という極めて重要な役割を担っています。この機能が低下すると、次に述べるインピンジメントや不安定性につながります。

3:臨床における小円筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、小円筋の深い関わりについて解説していきます。

肩後面の痛みの主原因

小円筋は、持続的な緊張や微細な損傷により、筋硬結(トリガーポイント)が非常に形成されやすい筋肉です。このトリガーポイントは、肩の後ろの深い部分に、疼くような、あるいは鋭い痛みを引き起こします。「何もしていない安静時にも痛む」「寝ていると痛みで目が覚める」といった症状の場合、小円筋の関与を強く疑います。

投球障害肩(特にインターナルインピンジメント)

小円筋は、投球障害肩において最も注目される筋肉の一つです。

- 減速期(フォロースルー)での酷使: ボールをリリースした後、腕が前方に振り抜かれるのを制御するため、小円筋は強力な遠心性収縮(伸ばされながら力を発揮する)を強いられます。この繰り返しにより、筋に微細な損傷や炎症が起こりやすくなります。

- インターナルインピンジメント: 腕を最大外転・外旋させたポジション(レイトコッキング期)で、硬くなった小円筋や棘下筋の腱が、関節窩の後縁と上腕骨頭の間で挟み込まれて痛みを生じます。これが「インターナル(後方)インピンジメント」です。

腱板損傷・断裂

転倒して手をついた際などに、急性的に断裂することがあります。棘上筋ほど頻度は高くありませんが、断裂すると肩の外旋力が著しく低下し、肩の安定性も損なわれます。

四角間隙症候群(クワドリラテラルスペース症候群)

これは専門家として必ず知っておくべき病態です。小円筋、大円筋、上腕三頭筋長頭、上腕骨で囲まれた**「四角間隙(しほうかんげき)」というスペースを、小円筋を支配する腋窩神経**が通過します。小円筋の肥厚や、周囲の筋肉との癒着が起こると、このスペースで腋窩神経が絞扼(圧迫)されることがあります。これにより、肩後面の痛みや、三角筋・小円筋の筋力低下、萎縮を引き起こします。

五十肩(肩関節周囲炎・拘縮肩)

いわゆる五十肩が進行し、肩が固まってしまう拘縮期において、小円筋を含む後方の関節包や筋肉群が硬く短縮することが、外旋・内旋といった回旋動作の著しい制限の大きな原因となります。可動域を改善するためには、この後方組織へのアプローチが不可欠です。

4:評価とアプローチ

触診方法

小円筋の触診は、周囲の筋肉と正確に識別する技術が求められます。

- 患者を腹臥位または側臥位にします。

- 肩甲骨の外側縁の中部あたりで、棘下筋の下、大円筋の上にある細長い筋腹を探します。

- 患者に肘を90度に曲げてもらい、その位置から腕を外旋する(天井方向に手を持ち上げる)ように軽く抵抗を加えると、小円筋の収縮を明確に触知できます。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 肩関節の外旋においては、棘下筋との協働関係が最も重要です。この2つの筋肉が連携して、精密な外旋運動を生み出します。

- 拮抗筋: 大胸筋、広背筋、大円筋、肩甲下筋といった、非常にパワフルな内旋筋群と拮抗します。現代人は内旋筋が過緊張・短縮していることが多く、その結果、小円筋は常に引き伸ばされるストレス(伸張ストレス)にさらされ、機能不全に陥りやすい傾向があります。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 小円筋は、棘下筋、大円筋、上腕三頭筋長頭といった筋肉と筋膜で隣接しており、非常に癒着を起こしやすいエリアです。これらの筋肉間の滑走性が低下すると、肩の動きは著しく制限されます。

- 運動連鎖: ローテーターカフの一員として、腕を動かす際の上腕骨頭の求心位を保つことが、正常な肩甲上腕リズムの前提条件です。小円筋が機能不全に陥ると、腕の挙上時に上腕骨頭が上方に変位しやすくなり、インピンジメントや、僧帽筋上部を過剰に使うような代償動作を引き起こします。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

過緊張や癒着を起こしやすい小円筋には、筋膜リリースが非常に有効です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 選択的アプローチ: 小さく深層にあり、周囲に複数の筋肉が密集する小円筋に対し、ツールのエッジを使い分けることで、ピンポイントかつ選択的なアプローチが可能です。

- 癒着のリリース: 棘下筋や大円筋との間の癒着をリリースし、滑走性を改善するのに特に効果的です。

- 深部への的確な刺激: 手指では届きにくい深層の硬結に対し、的確な圧と振動刺激を加えることで、効率よく組織をリリースできます。

- IASTMアプローチの概要: 患者を側臥位にし、腕を軽く前に出して内旋させ、小円筋を伸長させます。肩甲骨外側縁に沿って、筋線維を横切るように丁寧にツールを滑らせ、圧痛や硬結、ざらつきのある部位にアプローチしていきます。

ストレッチ

小円筋のストレッチとして代表的なのが**「スリーパーストレッチ」**です。

- 痛い方の肩を下にして横向きに寝ます。

- 下になった腕の肩と肘を90度に曲げます。

- 反対側の手を使い、下側の手首をゆっくりと床に向かって押していきます。肩の後面に伸びを感じる位置でキープします。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【小円筋】が小さいながらも肩関節の安定性と精密な動きに不可欠な「職人」であり、特に投球障害や肩後面の痛み、可動域制限の鍵となる筋肉であることを解説しました。

理学療法士やトレーナーの臨床において、小円筋の機能を正確に評価し、棘下筋や大円筋との関係性、さらには四角間隙症候群といった専門的な病態までを視野に入れたアプローチを行うことが、クライアントを根本改善に導く上で極めて重要です。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

肩関節へのアプローチの解像度を上げ、クライアントに本質的な変化を提供したいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための強力なサポートとなることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より