こんにちは(^^♪ IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、そして身体の機能を探求する全ての専門家の皆様へ。今回は、誰もが知る胸の筋肉**【大胸筋(だいきょうきん)】**について、その機能解剖学を臨床的な視点から徹底的に深掘りしていきます。

大胸筋といえば、ベンチプレスに代表される「鍛える筋肉」の象徴であり、そのたくましい輪郭は多くの人々の目標です。しかし臨床の現場では、この大胸筋こそが**「巻き肩・猫背」といった不良姿勢や、「原因不明の肩の痛み」**の主犯格となっているケースが後を絶ちません。

現代人のデスクワークやスマートフォン操作といった生活習慣は、大胸筋を持続的に短縮・緊張させ、様々な問題を引き起こします。このパワフルな筋肉を正しく理解し、適切にアプローチすることこそ、クライアントを根本的な改善に導く鍵となります。

この記事では、基本的な解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な運動連鎖、筋膜連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、明日からの臨床にすぐに活かせる情報を網羅しました。

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-大胸筋

1:大胸筋の機能解剖学 – 扇状の筋肉を深く知る

まずは、大胸筋の構造を正確に理解することから始めましょう。大胸筋は一枚ののっぺりとした筋肉ではなく、起始部の違いから大きく2つ(細かくは3つ)のパートに分けられる、非常に精緻な構造を持っています。

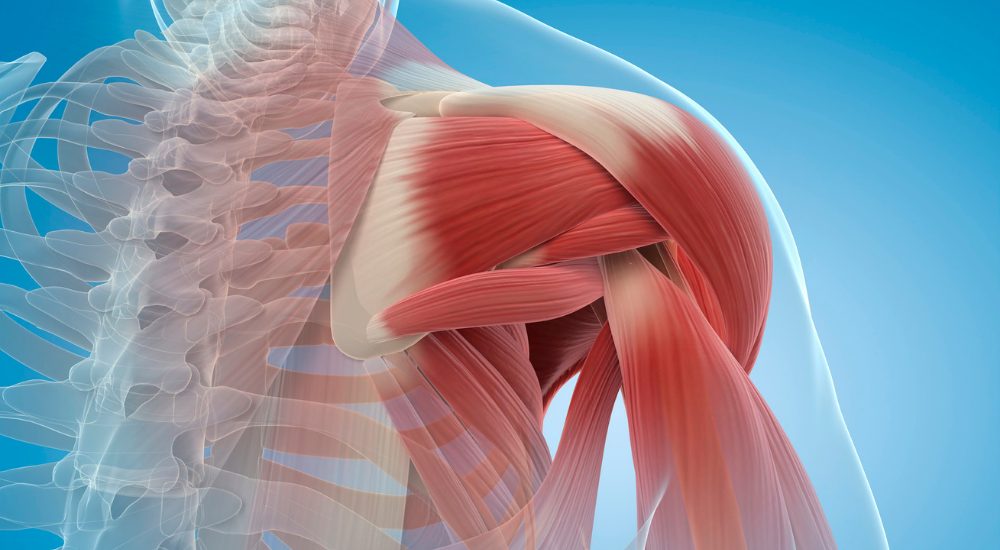

位置と構造

大胸筋は、胸郭の前面を扇状に覆う、非常に大きくてパワフルな筋肉です。一般的に、上方の上部(鎖骨部)と、より広範囲を占める下部(胸肋部)に分けられます。文献によっては、下部のさらに下方を腹直筋鞘から起始する腹部として3つに分けることもあります。これらの線維は、異なる走行を持ち、異なる機能を担っています。

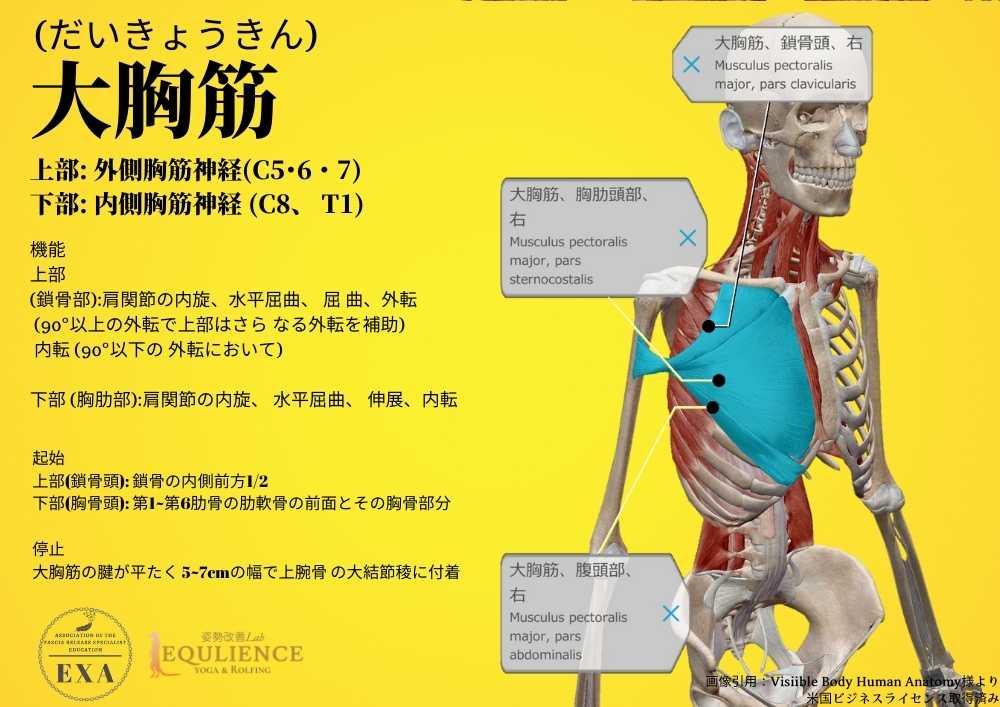

起始

- 上部(鎖骨部): 鎖骨の内側前方1/2

- 下部(胸肋部): 第1〜第6(時には第7)肋骨の肋軟骨の前面、および胸骨本体

停止

- 上腕骨の大結節稜(だいけっせつりょう)

ここで極めて重要なのが、その停止部の構造です。扇状に広がった大胸筋の線維は、脇の下で収束し、幅5〜7cmほどの平たい腱となって上腕骨に付着しますが、その際に腱が180度捻じれて停止します。

- 上部(鎖骨部)の線維は、捻じれて腱の下側に付着

- 下部(胸肋部)の線維は、捻じれて腱の上側に付着

この「捻じれ」こそが、大胸筋が腕の様々な角度で多様な機能を発揮できる秘密であり、臨床的なアプローチにおいても考慮すべき重要なポイントです。

神経支配

大胸筋は、2つの異なる神経によって支配されています(二重神経支配)。

- 上部(鎖骨部): 主に外側胸筋神経(C5, C6, C7)

- 下部(胸肋部): 主に**内側胸筋神経(C8, T1)**および外側胸筋神経

この二重神経支配により、上部線維と下部線維をある程度独立して、あるいは協調させて働かせることが可能になっています。

2:大胸筋の多角的な機能 – パワーと多様性の源泉

大胸筋の機能は、単純な「押す」動作だけではありません。上部線維と下部線維の役割を分けて理解することで、その多彩な働きが見えてきます。

上部(鎖骨部)の機能

- 肩関節の屈曲、水平屈曲、内旋: 腕を前方に振り上げたり、胸の前で腕を閉じたり、腕を内側に捻ったりする基本的な動作です。三角筋前部と共に、肩関節屈曲の主要な筋肉として働きます。

- 肩関節の外転(90°以上の角度で): 腕を肩の高さ(90°)以上に挙上すると、停止部の捻れの関係から、上部線維はさらなる外転を補助する筋肉に変化します。腕を高く上げる動作の最終域で、この機能が重要になります。

- 肩関節の内転(90°以下の角度で): 腕を肩より低い位置で体幹に引き寄せる内転にも作用します。

- 鎖骨の下制: 腕を挙上した状態から、鎖骨を安定させ引き下げる作用もあります。

下部(胸肋部)の機能

- 肩関節の伸展、内転、水平屈曲、内旋: 下部線維は、特に**腕を挙げた状態から力強く引き下ろす「伸展」**作用に優れています。懸垂で体を引き上げたり、水泳で水をかいたり、ボールを投げ下ろしたりする動作で極めて重要です。強力な内転・内旋作用も持ちます。

- リバースアクション(肋骨の外旋・挙上): 腕が固定された状態(例:ディップス、松葉杖)では、起始部である肋骨を引き上げ、胸郭を広げます。これは努力性吸気の補助としての役割です。

全体としての機能

上部・下部線維が同時に収縮すると、大胸筋は非常に強力な肩関節の内転・内旋・水平屈曲筋として働きます。腕相撲で相手を倒す動きや、ラグビーでタックルする動きをイメージすると分かりやすいでしょう。

3:臨床における大胸筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で直面する問題と、大胸筋の関連について解説します。

巻き肩・猫背の最大の原因

現代人に見られる最も一般的な不良姿勢である「巻き肩」と「猫背」。その最大の原因の一つが、大胸筋の短縮・過緊張です。デスクワークやスマホ操作で長時間腕を前に出した姿勢を続けると、大胸筋は常に縮んだ状態になります。これが慢性化すると、筋肉自体が硬くなり、肩甲骨を外転・前方傾斜させ、上腕骨頭を前方に引き込んでしまいます。これが、見た目の悪い姿勢だけでなく、様々な肩の問題の温床となるのです。

肩関節インピンジメント・肩の痛み

大胸筋、特に下部線維が硬くなると、肩甲骨の自由な動き(特に上方回旋や後傾)が制限されます。また、硬くなった大胸筋は上腕骨頭を前方に引っ張り、関節の正常な運動を妨げます。その結果、腕を挙げる際に肩峰下で腱が挟み込まれるインピンジメント症候群や、原因のはっきりしない肩前面の痛みを引き起こします。

胸郭出口症候群(TOS)への関与

大胸筋のすぐ深層には、腕へ向かう神経・血管の通り道を狭めることで知られる「小胸筋」が存在します。大胸筋が過緊張状態にあると、その緊張は筋膜を介して小胸筋にも波及し、硬化させます。これにより、間接的に胸郭出口症候群の症状(腕のしびれやだるさ)を誘発・増悪させることがあります。

呼吸機能への影響

大胸筋が硬く縮こまっていると、胸郭全体の柔軟性が失われ、肋骨の広がりが制限されます。これにより、横隔膜を使った深い呼吸ができなくなり、首や肩の筋肉を使った浅い**「胸式呼吸」**が優位になります。これは、慢性的な肩こりや首こりの原因にも繋がります。

関連痛

大胸筋に形成されたトリガーポイントは、胸そのものだけでなく、肩の前面や腕の内側、時には小指や薬指にまで関連痛を引き起こすことがあります。また、その痛みは心臓疾患の「狭心症」と似ているため、クライアントに不要な不安を与えることもあり、正確な鑑別が重要です。

4:評価とアプローチ

触診方法

大胸筋は表層にあるため触診は容易ですが、線維の走行を意識することが重要です。

- 上部(鎖骨部): 鎖骨のすぐ下で、腕を斜め前方に挙げる(水平屈曲)と、筋腹が明瞭に触知できます。

- 下部(胸肋部): 胸骨の外側から脇の下に向かって斜め上に走行する広範な筋腹を触知できます。

- 停止腱: 脇の下の前壁をつまむと、硬く分厚い腱を触知できます。腕を内外旋させると、腱の捻じれを感じ取ることができます。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋:

- 内旋: 広背筋、大円筋、肩甲下筋

- 屈曲: 三角筋前部、烏口腕筋、上腕二頭筋

- 内転: 広背筋、大円筋、烏口腕筋

- 拮抗筋:

- 外旋・水平伸展: 棘下筋、小円筋、三角筋後部

- 伸展: 広背筋、大円筋、三角筋後部

- 外転: 三角筋中部、棘上筋

臨床では、大胸筋(前面)と、拮抗する背面の筋肉群(菱形筋、僧帽筋中部・下部、棘下筋など)との筋力・柔軟性のバランスを評価することが極めて重要です。

筋膜連鎖と運動連鎖

- アナトミートレインの視点: 大胸筋は、体の前面で腕と体幹を繋ぐ**「スーパーフィシャル・フロント・アーム・ライン」の中心的な筋肉です。また、深層では小胸筋と連結する「ディープ・フロント・アーム・ライン」**にも関与します。さらに、対側の腹斜筋群との筋膜的な繋がりもあり、回旋動作における力の伝達にも寄与します。

- 運動連鎖: 大胸筋の短縮は、肩甲骨の動きを著しく制限し、肩甲上腕リズムを破綻させます。また、胸椎の伸展が制限された猫背姿勢では、二次的に大胸筋が短縮しやすくなるという、姿勢と筋肉の負のループが存在します。アプローチの際は、胸椎の可動性も合わせて評価することが不可欠です。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

短縮・硬化した大胸筋には、筋膜リリースが非常に有効です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、大胸筋へのアプローチにおいて多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 効率的なアプローチ: 大きな筋肉である大胸筋に対し、ツールの広い面を使うことで、短時間で効率的にアプローチできます。

- 線維に合わせた刺激: 扇状に広がる上部・中部の線維や、停止腱の捻じれ構造に対し、ツールの様々なエッジを使い分けることで、最適な刺激を加えることが可能です。

- 癒着のリリース: 特に、大胸筋と小胸筋の間、あるいは三角筋との間の筋膜の癒着をリリースするのに効果的です。

- IASTMアプローチの概要: 患者を仰臥位にし、腕を外転・外旋させて大胸筋を伸長させた肢位をとります。鎖骨部、胸肋部の線維の走行に沿って、あるいは横切るようにツールを滑らせ、硬結や癒着部位にアプローチします。

- セルフケア: ドアフレーム(戸口)に両手をついて胸を前に突き出す**「ドアフレームストレッチ」や、テニスボールなどを胸に当てて壁との間で圧迫するセルフマッサージなどがおすすめ**です。

活性化エクササイズ(拮抗筋)

大胸筋の緊張をリリースした後は、必ず拮抗筋である背面の筋肉群を活性化させ、筋バランスを整えることが重要です。

- ローイング: 肩甲骨を寄せる意識で行う。

- フェイスプル: 肩の外旋と肩甲骨の後傾を促す。

- リバースフライ: 僧帽筋中部・下部をターゲットにする。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【大胸筋】が単に体を鍛えるための筋肉ではなく、私たちの姿勢や肩の機能にいかに深く関わっているかをご紹介しました。

現代社会の生活習慣において、大胸筋は誰もが短縮・硬化しやすい筋肉です。その影響は、見た目の姿勢だけでなく、肩の痛み、呼吸の浅さ、さらにはパフォーマンスの低下にまで及びます。理学療法士やトレーナーにとって、大胸-筋への正しい評価とアプローチは、必須のスキルと言えるでしょう。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM協会-EXA、広報部より