こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、クライアントから「手のしびれ」を訴えられた際、まず何を疑いますか?頚椎の問題や、手首での神経圧迫である「手根管症候群」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、もしそれらのアプローチで改善が見られない場合、原因は肘の近く、ある筋肉に隠されている可能性があります。

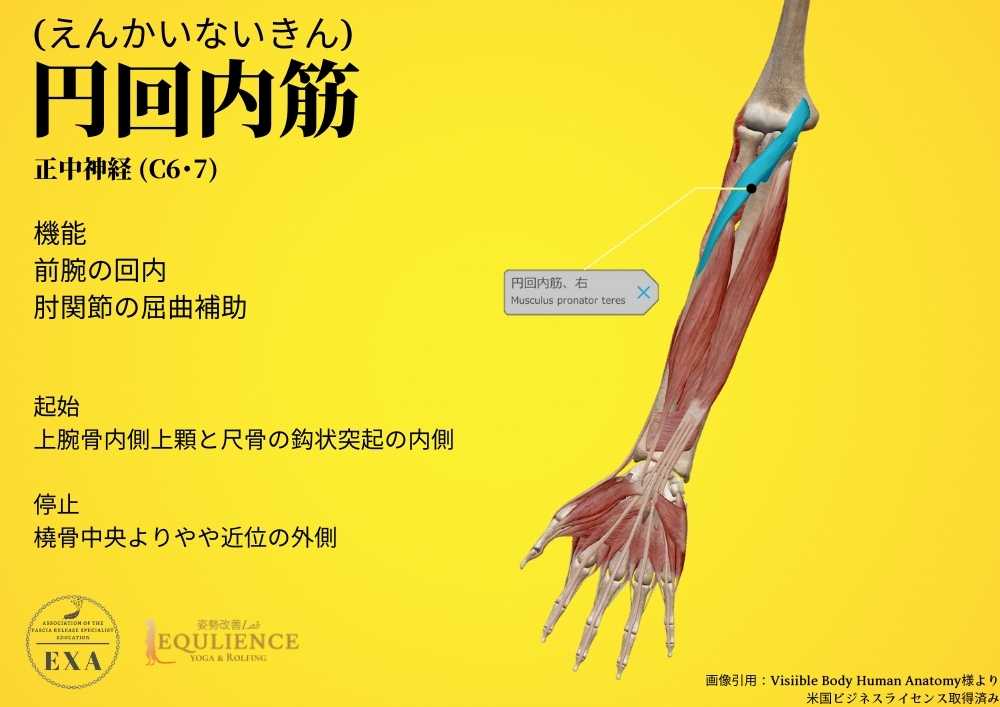

それが今回のテーマ、前腕を「内に捻る」動作の主役である**【円回内筋(えんかいないきん)】**です。

円回内筋は、投球やテニス、ゴルフなどのスポーツで腕を振る動作において、爆発的なパワーを生み出す重要な筋肉です。しかし、この筋肉の最も重要な臨床的特徴は、手の感覚や動きを司る「正中神経」が、この筋肉の間を貫通しているという点にあります。

この解剖学的特徴により、円回内筋は手のしびれや痛みを引き起こす**「円回内筋症候群」**の直接的な原因となり得ます。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、肘の内側痛や手のしびれの鑑別診断能力を格段に向上させるための情報をお届けします。

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-円回内筋

1:円回内筋の機能解剖学 – 神経が貫く回内筋

まずは、円回内筋の基本情報を正確に把握しましょう。この筋肉が2つの「頭」を持つこと、そしてその間を神経が通ることが、全ての鍵となります。

位置と構造

円回内筋は、前腕の前面、肘の近くの表層に位置し、肘の内側から前腕の中央に向かって斜めに走行しています。この筋肉は、上腕骨から起始する上腕頭と、尺骨から起始する尺骨頭の2つの頭(ヘッド)を持っています。

起始

- 上腕頭: 上腕骨内側上顆(じょうわんこつないそくじょうか)

- 尺骨頭: 尺骨の鈎状突起(こうじょうとっき)の内側

停止

- 橈骨(とうこつ)中央よりやや近位の外側面

神経支配

- 正中神経(せいちゅうしんけい) (C6, C7)

【最重要ポイント】正中神経の走行

腕神経叢から始まった正中神経は、肘の前を通過した後、円回内筋の上腕頭と尺骨頭のちょうど間を貫通して、前腕の深層へと向かいます。この解剖学的構造により、円回内筋が過緊張や肥厚を起こすと、正中神経が圧迫されやすくなります。これが「円回内筋症候群」の発生メカニズムです。

2:円回内筋の多角的な機能 – パワフルな回内と肘の屈曲補助

円回内筋は、前腕の回内動作において主役となる筋肉です。

機能1:前腕の回内

円回内筋の主機能は、前腕を回内させる(手のひらを下に向ける)ことです。同じく回内筋である方形回内筋(ほうけいかいないきん)と共に働きますが、方形回内筋が主に安定性や低負荷時の動きを担うのに対し、円回内筋はスピードやパワーが求められる強力な回内動作で主役となります。

- ドライバーでネジを強く締める

- 野球のボールを投げる際の「プロネーション」

- テニスのフォアハンドでトップスピンをかける といった動作で爆発的な力を発揮します。

機能2:肘関節の屈曲補助

円回内筋は肘関節をまたいでいるため、肘を曲げる動きを補助する二次的な役割も持っています。特に、回内を伴いながら肘を曲げるような動作で貢献します。

3:臨床における円回内筋の重要性

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、円回内筋の深い関わりについて解説していきます。

円回内筋症候群(正中神経絞扼障害)

これが円回内筋における最も重要な臨床トピックです。野球の投手やテニス選手、あるいはハンマーやドライバーを多用する大工仕事などで前腕の回内を繰り返すと、円回内筋が過労により肥厚・過緊張し、間を通過する正中神経を圧迫します。

【症状】

- 前腕の重だるさ、張り、痛み

- 正中神経が支配する領域の感覚障害(母指、示指、中指、環指の親指側半分の指先のしびれ、感覚鈍麻)

- 母指球筋の筋力低下(進行した場合)

【手根管症候群との鑑別】 手のしびれの原因として有名な「手根管症候群」との鑑別が極めて重要です。

- ポイント: 円回内筋症候群では、手首より手前で分岐する**「掌皮枝(しょうひし)」**も圧迫されるため、手のひら(特に母指球あたり)にもしびれが出ます。手根管症候群では、この手のひらのしびれは通常見られません。

- 誘発テスト: 手首を叩くテスト(Tinel徴候)が手根管症候群で陽性になりやすいのに対し、円回内筋症候群では肘の近くの円回内筋を圧迫することで症状が誘発されます。

ゴルフ肘(内側上顆炎)との関連

円回内筋(上腕頭)は、手首や指を曲げる多くの筋肉と共に、上腕骨内側上顆から起始します。そのため、この筋肉の過剰な使用は、起始部に牽引ストレスをかけ、ゴルフ肘(内側上顆炎)の痛みを引き起こす主因の一つとなります。ゴルフ肘のクライアントには、手首の屈筋群だけでなく、この円回内筋へのアプローチが不可欠です。

投球障害肘(内側型)

投球の加速期において、円回内筋は前腕を強力に回内させると同時に、肘の内側側副靱帯にかかる外反ストレスを軽減する「動的安定化機構」として非常に重要な役割を果たします。この筋肉が疲労・機能不全に陥ると、靱帯への負担が増大し、内側型の投球障害肘のリスクが高まります。

4:評価とアプローチ

触診方法

円回内筋は表層にあるため、比較的触診しやすい筋肉です。

- 患者の肘を軽く曲げてもらいます。

- 肘窩(肘のくぼみ)の内側で、上腕骨内側上顆から前腕の中央に向かって斜めに走行する筋腹を探ります。

- 患者に、術者の手と押し合うように前腕を回内してもらうと、筋腹が硬く収縮するのが明確に確認できます。

スペシャルテスト(整形外科的テスト)

- 円回内筋テスト: 患者の肘を90度屈曲位で、術者が患者の前腕を回外させようとする力に抵抗してもらいます。この時に、前腕に痛みやしびれが再現されれば、円回内筋での神経絞扼が疑われます。

協働筋と拮抗筋

- 協働筋: 前腕の回内において、深層にある方形回内筋と協働します。

- 拮抗筋: 前腕の回外に働く回外筋、そして特に強力な上腕二頭筋と拮行します。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 円回内筋は、内側上顆から起始する他の手首・指の屈筋群(橈側手根屈筋、長掌筋など)と「浅前腕屈筋群」として筋膜で強く連結しており、一体となって働くことが多いです。

- 運動連鎖: 投球動作などでは、肩の内旋→肘の伸展→前腕の回内という一連の運動連鎖(キネティックチェーン)が発生します。肩や体幹の機能不全は、その動きを補うために前腕への過剰な負担を強いることがあり、結果として円回内筋の問題を引き起こします。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

過緊張や癒着を起こしやすい円回内筋には、筋膜リリースが非常に有効です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 筋間中隔のリリース: 円回内筋の2つの頭の間や、隣接する他の屈筋群との間の筋膜の癒着をリリースするのに効果的です。これにより、正中神経への圧迫を軽減する効果が期待できます。

- 起始部のリリース: ゴルフ肘の原因となりやすい起始部(内側上顆)周辺の硬結や高密度化した組織に対し、ピンポイントでアプローチできます。

- 神経への配慮: ツールを用いることで、神経への直接的な圧迫を避けつつ、周囲の筋膜組織だけを選択的にリリースする、といった繊細なアプローチが可能です。

- IASTMアプローチの概要: 患者の腕を伸展・回外させ、円回内筋を伸長させた状態でアプローチします。肘窩内側から橈骨中央に向かう筋の走行に沿ってツールを滑らせます。 ※ 正中神経が筋の間を通過するため、痺れの増強などがないか常に確認しながら、細心の注意を払う必要があります。

ストレッチ

肘をまっすぐ伸ばした状態で、反対側の手を使って手首を反らせ(背屈)、さらにゆっくりと前腕を外に捻る(回外させる)ことで、円回内筋を効果的にストレッチできます。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【円回内筋】が単なる回内筋ではなく、正中神経がその間を通過するという解剖学的特徴から、手のしびれ(円回内筋症候群)やゴルフ肘の主因となる、臨床上極めて重要な筋肉であることを解説しました。

理学療法士やトレーナーの臨床において、手のしびれを訴えるクライアントに対し、手根管症候群だけでなく、この円回内筋症候群を鑑別できる知識と評価能力は、大きな武器となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

鑑別診断の精度を高め、クライアントを根本改善に導きたいと願う皆様、当協会のセミナーがそのための強力なサポートとなることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より