こんにちは(^^♪

IASTMの認定資格をベースに、筋膜リリースの本質と機能解剖学、スクリーニングテスト等をお伝えしている**日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)**広報部です♬

理学療法士やトレーナーの皆様、肩のトレーニングやリハビリテーションにおいて、**【三角筋(さんかくきん)】**は最も馴染み深い筋肉の一つでしょう。肩の丸みと力強さを作り出すこの筋肉は、まさに肩関節の「顔」とも言える存在です。

しかし、このパワフルなアウターマッスルが、時に肩の痛みの原因となり、インナーマッスルである回旋筋腱板とのバランスを崩す「諸刃の剣」となり得ることをご存知でしょうか?

- クライアントの肩の痛みが、インナーマッスルへのアプローチだけでは改善しない…

- 腕を上げる際に、どうしても肩をすくめる癖が抜けない…

- 前部・中部・後部と、どの部位にアプローチすべきか迷う…

これらの悩みの答えは、三角筋の正しい機能理解と、インナーマッスルとの協調関係(運動連鎖)の中に隠されています。

この記事では、基本的な機能解剖学から、理学療法士やトレーナーが結果を出すために不可欠な臨床上の重要性、インナーマッスルとの運動連鎖、そして具体的な筋膜リリースやIASTMを用いたアプローチ法まで、肩関節アプローチの質をもう一段階引き上げるための情報をお届けします。

日本IASTM協会-筋膜リリースの為の機能解剖学-三角筋

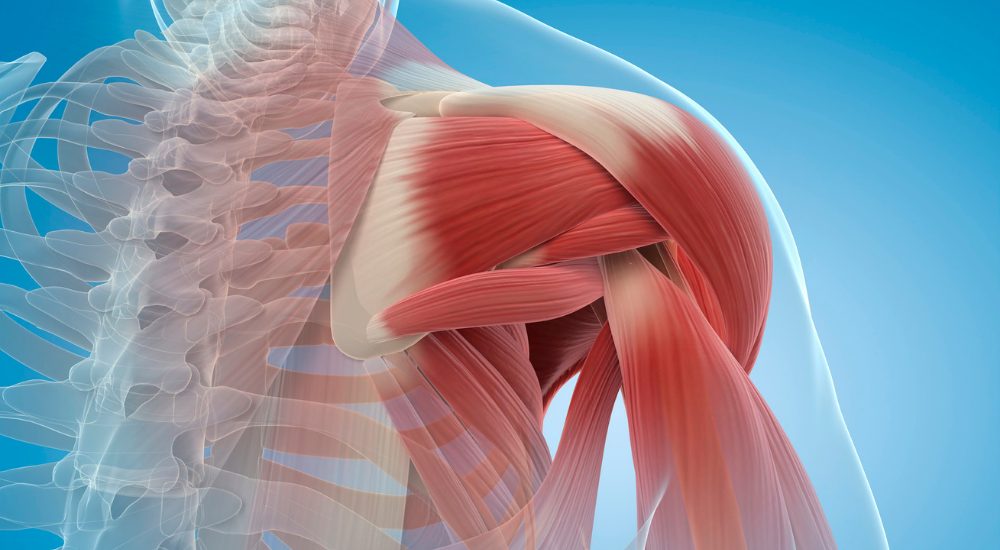

1:三角筋の機能解剖学 – 肩を覆うパワフルなキャップ

まずは、三角筋の基本構造を正確に理解しましょう。

位置と構造

三角筋は、肩関節全体を覆うように存在する、厚くパワフルな筋肉です。その形状がギリシャ文字のデルタ(Δ)に似ていることから、三角筋(Deltoid muscle)と名付けられました。肩の丸みを形成し、その見た目から「肩の帽子(Shoulder Cap)」という異名も持ちます。 この筋肉は、機能的にも見た目にも、明確に前部・中部・後部の3つのパートに分けられる多羽状筋であり、それぞれが異なる役割を担っています。

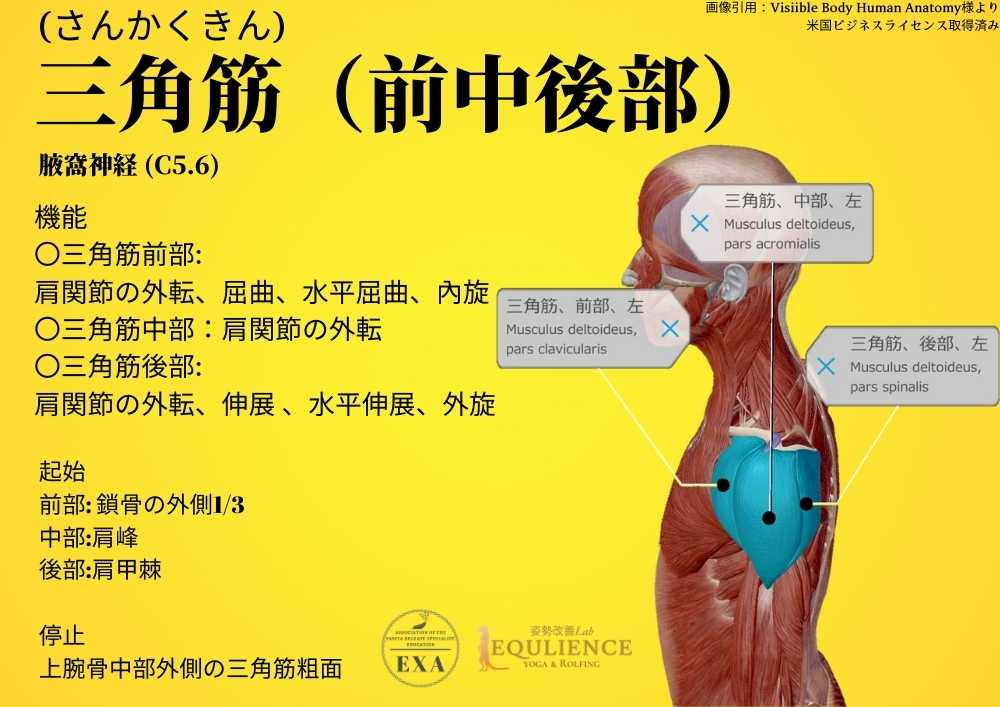

起始

- 前部線維: 鎖骨の外側1/3

- 中部線維: 肩峰(けんぽう)

- 後部線維: 肩甲棘(けんこうきょく)

停止

- 上腕骨中部外側の三角筋粗面(さんかくきんそめん) (※前部・中部・後部の3つの線維は、ここに収束して付着します)

神経支配

- 腋窩神経(えきかしんけい) (C5, C6) この神経は、ローテーターカフの一員である小円筋も支配しています。肩関節の脱臼や骨折などで腋窩神経が損傷されると、三角筋が麻痺・萎縮し、肩の丸みが失われ、腕を上げることが著しく困難になります。

2:三角筋の多角的な機能 – 3つの顔を持つ万能筋

三角筋は、3つの線維がそれぞれ異なる、あるいは協調して働くことで、肩関節のあらゆる方向への動きを可能にする万能筋です。

前部線維の機能

- 肩関節の屈曲: 腕を前に上げる主働筋の一つ。

- 肩関節の内旋: 腕を内側に捻る。

- 肩関節の水平屈曲: 腕を胸の前で交差させるように閉じる。

- 肩関節の外転: 中部線維と協調して外転を補助します。

中部線維の機能

- 肩関節の外転: 腕を真横に上げる最も強力な主働筋です。ただし、この動作の開始(0°〜30°)は、インナーマッスルである棘上筋の働きが不可欠であり、棘上筋が始動させた動きを三角筋中部が力強く引き継ぐ、という連携プレーが行われます。

後部線維の機能

- 肩関節の伸展: 腕を後方に引く。

- 肩関節の外旋: 腕を外側に捻る。

- 肩関節の水平伸展: 腕を水平面で後方に開く。

- 肩関節の外転: 中部線維と協調して外転を補助します。

リバースアクション

上腕骨が固定された状態(例:懸垂でぶら下がる、平行棒で体を支える)では、三角筋は肩甲骨の下制・下方回旋に作用し、体を引き上げたり支えたり(軸伸展‐エロンゲーション)するのを助けます。

3:臨床における三角筋の重要性 – アウターマッスルの功罪

ここからは、理学療法士やトレーナーが臨床で遭遇する問題と、三角筋の深い関わりについて解説していきます。

アウターマッスルとインナーマッスルの不均衡

これが臨床上、最も重要な視点です。三角筋は、腕を動かすパワフルな「アウターマッスル」です。一方、回旋筋腱板(棘上筋、棘下筋など)は、関節を安定させる「インナーマッスル」です。 トレーニングのしすぎや日常生活の癖で、三角筋ばかりが過剰に働き、回旋筋腱板の機能が低下していると、腕を上げる際にインナーマッスルが骨頭を安定させきれなくなります。その結果、三角筋の力で上腕骨頭が上方に突き上げられ、肩峰と衝突する**「インピンジメント症候群」**を引き起こします。肩の健康は、このアウターとインナーの絶妙なバランスの上に成り立っているのです。

肩の痛み

三角筋の各線維には、トリガーポイント(筋硬結)が形成されやすく、それぞれが異なるエリアに痛みを引き起こします。

- 前部線維: 肩の前面の痛み。

- 中部線維: 肩の外側、特に停止部である上腕骨中部に痛みが響くことが多い。

- 後部線維: 肩の後面の痛み。 クライアントが指し示す痛みの場所から、どの線維に問題があるかを推測することができます。

三角筋拘縮症

頻度は減りましたが、幼少期の筋肉注射などが原因で、三角筋、特に中部線維が硬く線維化し、腕が上がらない・閉じられない(内転できない)といった著しい可動域制限を引き起こすことがあります。

姿勢への影響

- 前部線維の短縮・過緊張は、大胸筋などと共に上腕骨頭を前方に引き込み、**「巻き肩」**姿勢を助長します。

- 後部線維の弱化は、この巻き肩姿勢を是正する力がなく、不良姿勢を固定化させます。三角筋の前後の筋力・柔軟性バランスは、正しい肩甲帯のアライメント維持に不可欠です。

4:評価とアプローチ

触診方法

三角筋は表層にあるため、3つの線維を明確に触診することが可能です。

- 前部: 鎖骨の外側1/3のすぐ下。腕を前に上げると筋腹が浮き上がります。

- 中部: 肩峰のすぐ外側。腕を真横に上げると最も強く収縮します。

- 後部: 肩甲棘のすぐ下。腕を後方に引くと筋腹が硬くなるのがわかります。

協働筋と拮抗筋

各線維は、それぞれ異なる筋肉と協働・拮抗します。

- 前部(屈曲): 大胸筋鎖骨部と協働し、広背筋や三角筋後部と拮抗します。

- 中部(外転): 棘上筋と協働し、大胸筋や広背筋などの内転筋群と拮抗します。

- 後部(伸展): 広背筋、棘下筋、小円筋と協働し、大胸筋や三角筋前部と拮抗します。 これらのバランスを全体的に評価することが重要です。

筋膜連鎖と運動連鎖

- 筋膜的連結: 三角筋は、上層の僧帽筋、前方は大胸筋、後方は広背筋や棘下筋といった、肩甲帯を覆う主要な筋肉と筋膜で広範に連結しています。これらの筋肉間の癒着は、肩全体の動きを硬くします。

- 運動連鎖(三角筋と回旋筋腱板のフォースカップル): これが最も重要な運動連鎖です。三角筋が上腕骨を力強く持ち上げる(並進運動)のに対し、回旋筋腱板は上腕骨頭を関節窩に引きつけ安定させる(回旋運動)というフォースカップル(協調作用)が働いています。このバランスが崩れ、三角筋のパワーに回旋筋腱板の安定性が負けてしまうと、肩関節の運動は破綻し、痛みや障害に繋がります。

筋膜リリースとIASTMアプローチ

過緊張や癒着を起こしやすい三角筋には、筋膜リリースが非常に有効です。特に、私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)が推奨するIASTMは、多くのメリットを提供します。

- IASTMがおすすめな理由:

- 効率的なアプローチ: 大きく厚みのある三角筋に対し、ツールの広い面を使うことで、短時間で効率的にアプローチできます。

- 筋間中隔へのアプローチ: 前部・中部・後部の線維の間の溝(筋間中隔)は、癒着が起こりやすいポイントです。ツールのエッジを使うことで、この溝を的確にリリースできます。

- 停止部へのアプローチ: 痛みの好発部位である停止部(三角筋粗面)周辺の硬結に対し、ピンポイントでアプローチすることが可能です。

- IASTMアプローチの概要: 前部・中部・後部、それぞれの線維を伸長させる肢位をとり、筋線維に沿って、また横切るようにツールを滑らせます。腕を動かしながら行うことで、より効果的に滑走性を改善できます。

ストレッチ

- 前部線維: 腕を体の後ろで組み、胸を張るようにして肩を伸展させます。

- 中部・後部線維: 腕を胸の前で交差させ、反対側の手で体に引き寄せます(クロスボディストレッチ)。

まとめとセミナー・資格のご案内

今回は、【三角筋】が肩のパワーの源であると同時に、インナーマッスルとのバランスが崩れると痛みの原因にもなる「諸刃の剣」であることを解説しました。

重要なのは、三角筋を単体で見るのではなく、インナーマッスルである回旋筋腱板との力学的・運動学的なバランスの中で捉えることです。前部・中部・後部の機能を正しく理解し、過緊張している部位はリリースし、弱い部位は活性化させるという、バランスの取れたアプローチが求められます。

少しでも学びが得られたら幸いです(^^♪

私たち日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)では、今回ご紹介したような詳細な機能解剖学に基づいた評価と、IASTMという先進的かつ効果的な筋膜リリースの技術を学べるセミナー、そして専門家としての価値を高める資格認定プログラムをご用意しています。

アウターとインナーの両面からアプローチできる、より質の高い理学療法士やトレーナーを目指す皆様、当協会のセミナーがそのための強力なサポートとなることを自信を持っておすすめします。

より詳しい内容や、筋-筋膜組織の機能を改善させるIASTMテクニック、詳細な評価方法などは、オンラインIASTMセミナーや対面でのアドバンスドセミナーでお伝えしております♬

ご興味を持っていただける方は、相場と比較して安い金額でお家に居ながら手軽に取得出来る『オンラインIASTM認定資格セミナー』のご受講をおすすめ致します(^^♪

少しでも、痛みや不調を抱えている方の改善と、それを提供出来るセラピストの皆様の技術向上に貢献できればと願っております♪

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪

日本IASTM筋膜リリース協会-EXA(イグザ)、広報部より